|

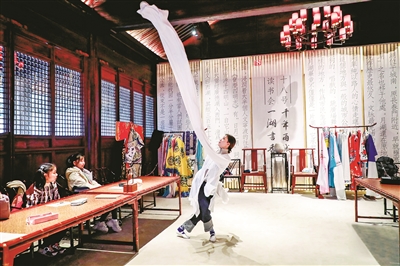

云在书院举办的青少年戏曲文化研修营 (陈娅秋 摄)

|

(一) 月湖金汇小镇上的云在书院我去过好几次,这处古宅原先是月湖青石桥边的张家祠堂。 一个多月前,我去那里听苏州大学教授、博士生导师周秦有关中国古典诗词如何昆唱的讲座《以歌曲之法歌词》。这位中国昆曲音乐研究、传播第一人,也是白先勇青春版《牡丹亭》的唱念指导。 那天,能创作古体诗词、深谙曲牌谱理并擅长擪笛的周秦教授,给我们讲述昆腔音乐的曲牌、宫调、腔格、口法,解读明人沈宠绥的《度曲须知》,甚至教唱了《牡丹亭》“则为你如花美眷,似水流年”这个经典段落。因为疫情防控,来听讲座的人不多,但听讲者的安静认真令人印象深刻。 云在书院成立之初,与宁波市文化旅游研究院合作,定位于城市“戏剧书房”。这底下,也与当家的情趣和爱好有关。书院主理人薛云,山西吕梁人,从小听着晋剧长大。他做过老师,到了宁波,在剧院搞文宣,后来开了一家文化传媒公司“鹿与少年”。和所有文艺青年一样,他一直有个开书店的梦。合伙人、来自甘肃的“百翠工坊”珠宝设计师何晖也喜秦腔,一双儿女还学着京剧。 书房之所以名“云在”,除了主理人的名字中有个“云”字,还因为英若诚的一本自传《水流云在》。英若诚,中国话剧表演艺术家,人艺演员,曾经的文化部副部长,亦是一位“戏中人”。 周秦教授是云在书院请来的专家,也是宁波甬江引才工程引进的戏曲人才。他领衔《宁海平调的传统保护复兴与传承改革发展》这个课题研究。宁海平调是宁波戏曲中唯一按照古曲牌唱戏的剧种,对此,周秦自是驾轻就熟。课题内容之一是要帮助宁海平调复排一出传统老戏。今年2月,根据老艺人韩燕飞回忆整理并导演的平调剧目《御笔楼》(故事与越剧《沉香扇》相同),热热闹闹地搬上了舞台,为平调团抢救了一出消失了半个多世纪的老戏。 薛云爱戏,也想在书院中演戏。宅子的正厅内,铺上了专业的舞台地毯,几扇高大的立门,随时可以卸下,成为一个面向中庭的小型戏文空间。这段时间,他们正着手把高桥的民间非遗舞蹈“大头和尚”,改编成形体戏剧。而发生于月湖湖心寺一带的“牡丹灯笼”传奇,也进入了视野:与《牡丹亭》异曲同工,宁波的《牡丹灯》或许也可成为一个“情不知所起,一往而深,生者可以死,死可以生”的传奇故事,尽管它已经流变传到了日本。 (二) 当然,在薛云心中,“云在”首先是个戏剧主题的公共阅读空间。但他想把个人、单向的阅读,转化成能互动并可以形象感知的群体性文化传播活动。比如,书院推出的“戏聚云在”系列,就是定期邀请一些业内人士进行有关戏曲书籍的推介赏读,举办主题戏剧沙龙或演出雅集;“艺述月湖”系列,适时推介宁波人文特别是有关月湖的书籍,也会开展同类型的讲座。而书院内陈列着大量的戏剧书籍,在取得执业资格后,这里也将成为一家专业书店。 其实,云在书院所在的张家祠堂,以前兼有家族书塾的功能,它的另一个名字叫“味芹堂”。 “味芹”是张氏先祖张泮的号——张味芹——这位明代弘治十四年间中举出仕丰县的读书人,受制于权贵,失意于官场,最后仅得到汀州府教授一职。但他尽心尽力在当地培育了许多人才,张氏后人“慕味芹先生,欲绍其学,因以名其堂”。而他的字和号中的“泮”“芹”二字,更与读书人有关。 诗经有云:“思乐泮水,薄采其芹。”古称学宫为泮宫,泮宫里有水池,称为泮水,水池中长有水芹,学员入学可采水中之芹以为菜,故以“采芹”“入泮”借代为入学之意。 因缘巧合,云在书院所在的这片斯文之地,曾经出了许多饱读诗书之士。味芹先生的六世孙张士埙就是其一,他亦是清代浙东学派经史大家黄宗羲的弟子。 张士埙24岁中举,次年进士及第,虽然英年早逝,但黄宗羲给他这位得意弟子写的墓志里,称其“文章事业皆未可量”。黄宗羲晚年,曾在张家祠堂讲学授课。如今,这里竖起了一尊手握书卷的黄宗羲塑像,这一代大儒的目光所及之处,正是“云在”的山墙。 那天,薛云还陪我去看了离书院不过五六十米的“屠氏别业”,它位于拗花巷19号,现在成了“宁波人才之家”。 这屠氏,在明代是宁波的四大家族之一,最先住在江北的桃花渡一带,后来是尚书街,宁波至今还有屠园巷,也应是屠氏家族曾经的居住地之一。名为“屠庐”的别业主人正是清代道光年间的能吏屠继烈,天一阁中脍炙人口的对联“人间庋阁足千古,天下藏书此一家”就出自他之手。 云在书院与芙蓉洲畔的天一阁,也有这样的遥相呼应。书院定名后,有人告诉薛云,天一阁中也有个云在楼。历史上,在宁波竹湖(原日湖),亦有个名为“云在”的藏书楼,它的主人叫陈朝辅,万历四十四年的进士,官至监察御史。“竹湖之旁,有云五色”,藏书楼因此得名。 史学大师全祖望在《鲒埼亭集》里写道:“吾乡之以藏书名者天一阁范氏,次之四香居陈氏,又次之则南轩之书也。”这“四香居”的陈氏,就是陈朝辅。他和他的后人所藏之书,是否入了天一阁,却不得而知了。现在的天一阁云在楼的匾额上写着“云在入妙”几个字,是从清代藏书家徐时栋的对联“山中云在意入妙,江上风生浪作堆”中集字而成。 (三) 云在书院,让戏与书走到了一起。而宁波的历史上,读书人与曲或者说与戏,亦有着割舍不了的联系,他们中的许多人甚至影响了整个中国戏曲史的发展。 前文提到过的屠氏家族,当下年轻人最为熟知的是诺奖得主屠呦呦。其实,屠氏家族最出名的是与《牡丹亭》作者汤显祖处同一时代的戏曲大师屠隆。他不但创作了传奇《昙花记》《修文记》《彩毫记》等三种剧作,在当时的梨园行也是风头十足,其“粉丝圈”并不输于汤显祖。屠隆也工于戏曲理论,有关度曲的论述,沈宠绥在编著《度曲须知》时“稽采良多”。 更为可贵的是,屠隆性格豁达,与同为文人的汤显祖惺惺相惜,成为戏曲人生路上的知己伙伴。对汤显祖,他以“夫君操大雅,负气亦磷磷”之诗句相赠;屠隆曾远赴汤显祖任职的遂昌,两人灯下共同研读王实甫的《西厢记》,认定情性之率真,是“西厢”的真谛,这也直接激发了汤显祖随后创作一代传奇《牡丹亭》;汤显祖刊行的《玉茗堂文集》,也是屠隆为他作的序…… 20世纪80年代,复旦大学教授黄霖考证,奇书《金瓶梅》的作者“兰陵笑笑生”就是宁波人屠隆。屠隆,这位风流才子加戏曲天才的读书人,应该在宁波的历史文化长河中留下浓重的一笔。 不只是屠隆,在宁波的先贤中,王阳明、黄宗羲等也与戏曲有着深厚的渊源。宁波剧作家孙仰芳曾为《宁波日报·四明周刊》写过《播在乐中 德者闻之》一文,详述了一代先贤的戏曲缘: 王阳明在龙场悟道前,困顿不已,他的随从也萎靡不振。在龙岗山上的阳明洞前,他想起了家乡的余姚腔,便以轻声哼唱“复调越曲,杂以诙笑”,让他们脸上重现笑容。由此,王阳明也赞誉家乡的戏曲是一帖“始能忘其为疾病夷狄为难也”的良药。而黄宗羲的岳父,就是“明末梨园行一代搴旗人”、晚明戏曲大家叶宪祖。这位一生创作了传奇6种、杂剧24种的“戏爷”,在他女婿黄宗羲的眼中,是“直追元人”的。 在这些故事中,我们不难体会到前世宁波曾经“戏在”与“书在”的一片繁华。 我曾问薛云,租这么大的地方,搞戏曲、阅读这种看起来赚不了什么钱的事,心慌吗?他答,慢慢来呗,反正总算有了一块根据地。 让薛云欣慰的是,当一些宁波的戏迷票友,得知宁波有了戏剧书房这样一个地方,把他们收藏的剧团大衣箱、行头、鼓板甚至京剧老唱片、戏单送到了这里。这些都是宁波戏曲曾经辉煌的见证。 云在,气在,尽管一些戏曲剧种的气息已弱如游丝。但也许,一些现在看似隐而不彰的小众文化,静水流深,未来或许会有激越喷发的一天。 云在水流,云在入妙,城市文脉的延续,需要这样不懈的努力。

|