|

浙东银行地方本位币拾圆

|

|

浙东敌后临时行政委员会金库兑换券拾圆

|

|

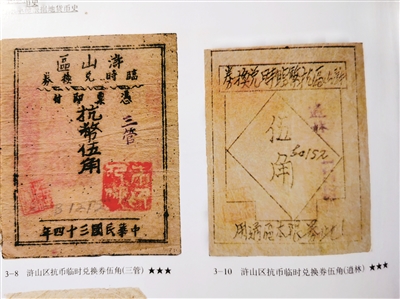

左:浒山区抗币临时兑换券伍角(三管)

右:浒山区抗币临时兑换券伍角(逍林)

|

|

观城区署临时兑换券伍角(方平供图) |

方 平 上世纪三四十年代,日本帝国主义发动侵华战争,其间还开展了大规模的货币战。他们操纵傀儡银行,发行日伪中储券(储备票)、制造假法币,极力打压当时流通的法币,扰乱金融市场,造成物价飞涨,从中攫取侵吞大量物资,企图摧垮我国的经济战斗力。 在中国共产党领导下的全国各抗日根据地,为了抵制日寇的金融侵略、应对伪储备票冲击市场,先后发行了苏中抗币、皖中抗币、晋察冀边币、冀钞、鄂豫皖边区“建设币”、晋绥边区西北农民银行“西农币”、山东根据地“北海币”…… 在这场经济斗争中,浙东敌后抗日根据地发行的“抗币”,不仅在控制根据地的金融市场、稳定物价、发展生产、保障部队供给等方面发挥了重要作用,也为抗日战争的胜利作出了贡献。 成立浙东银行,发行抗币 浙东敌后抗日根据地建立之初,金融仍为伪币所控制。随着伪币价值猛跌,根据地军民生活及一切经济活动,受到了严重威胁。在这种情况下,发行使用自己的货币已是迫在眉睫。正如当年浙东行政公署主任连柏生所说:“在对敌经济斗争中,首先必须有效地抵制伪票的流通,使敌伪不能利用伪票来搜刮我物资,使人民不吃伪票跌价的亏。同时,我们解放区应当有健全的金融制度,平稳物价,才能进一步发展工商业,改善人民生活。为此,就必须学习华北、华中各先进解放区胜利经验,筹设一个银行,同时发行抗币。”(据1945年4月6日《新浙东报》)。 1945年1月下旬,浙东各界临时代表大会在余姚梁弄正蒙小学召开,根据四明地区代表的提案,大会作出了建立自己的金融机构、发行抗币的决议。 4月1日,浙东行政公署报请中共中央华中局同意后,召开社会各界人士和党政军机关代表参加的盛大群众大会,公布了《浙东行政区抗币条例》与《浙东银行条例》,任命吴山民为浙东银行董事长,郭静唐、陆慕云为常务董事,负责日常事务,并推选谭启龙、杨思一、楼适夷任监察人;总经理由浙东行政公署副主任吴山民兼任,陆慕云任副总经理,王海峰任襄理兼金库主任。浙东银行下设四明分行、三北分行、余姚支行,后又设鄞县、南山、上虞等支行,业务遍及浙东行署所辖14县14区。当时浙东银行资本额为200万元,价值相当于食米200万市斤。 华中局在批复中对发行浙东抗币作出了六条具体指示,强调抗币发行后,应确定其是抗日政府的本位货币,在同法币联合或同伪币斗争的过程中要力争主动,应联合法币在基本区坚决打击伪币;抗币发行时应按自己的客观条件,确定抗币与法币的比价,比价不宜太低(当时各敌后抗日根据地的比价情况为:“苏中”发行时,抗币与法币的比价为1元比5元,这个比价太低;“皖中”抗币是1元比30元。新四军一、二、三、四师地区比价一律为1元比50元)。比价的提高,原则上应以根据地几种主要农副产品物价的指数平均数为标准,保持相对稳定。 从石印开始印制抗币 印刷抗币的任务,早在1945年初就交给了浙东韬奋书店。由于当时印刷抗币的设备和技术力量都不足,就通过上海地下党与文化单位联系制造抗币的全套铜版,运到四明山后,却因技术原因不能使用。印刷工人发挥集体智慧的力量,研制了石版,采用石印办法,终于在4月1日前印制出了第一批合格的抗币。为了保密,最初印币厂设在杜徐岙山腰里,搭建了三间茅草房作印刷车间,上去要爬较陡的山坡,竹林茂密,十分隐蔽。 6月,为了适应大量印制抗币的需要,组织上派吴建平同志带了10两黄金和两袋抗币,先到海边兑换伪币,再去上海采购印刷器材。然后由浙东游击纵队政治部印刷厂在上虞小陈岙设印刷车间印制抗币,又在鄞县大皎乡王家坪村套印号码,加盖正副经理图章,清点数量,打包入库,再由浙东银行发行。抗币有四种面值:壹元券、伍元券、拾元券、伍拾元券(实际上只发行了前三种),是用上海道林纸印的。 至于抗币的辅币,除浙东银行分行、支行印刷发行外,各地及县以下区乡也有发行。有壹角、贰角、伍角、壹元等。商会也印辅币,分币就是由商会印发的。 抗币的后盾以稻谷为主,还有金银、固定资产。后来实际上只发行了100万元左右。 浙东抗币与法币、中储券的兑换,是参照华中地区和其他根据地的比率、结合本地实际来确定的,随时会有变化。如:1945年4月10日,1元抗币兑换50元法币,兑换300元伪中储券;5月16日,1元抗币兑换伪中储券500元;7月9日,1元抗币兑换伪中储券1200元,8月初兑换1600元,及至日本投降,陆续停止兑换。 在法币、伪币急剧贬值时,抗币也曾经历两次波动,但是抗币币值基本上是稳定的,在根据地及部分游击区占领了金融市场,对稳定物价、保障人民生活、发展生产、支持抗战作出了贡献。 抗币受到各界群众欢迎 抗币发行后,成为浙东敌后抗日根据地广大军民基本的流通货币,币值保持稳定,受到广大民众的欢迎。 据《新浙东报》1945年5月30日报道:慈北“龙山教育会学习小组日前召开抗币问题座谈会,尚有地方士绅及青年到会,某士绅说:‘抗币是我们的救星,它今后将像米票那样受人欢迎并信任,而且其作用远在米票之上,人人当然乐于接受。’又一士绅说:‘我们要保证抗币通行无阻,除告诉老百姓什么是抗币外,并须动员大商店大量兑换应用。’” 同日的报道:庄市镇商民看到抗币后,要求发角币及设立兑换处。一个修钟表的人拿到一张五元抗币后讲:“我真欢喜,以后再也不用担心思了,有了这钞票,物价可以平稳了。”鄞江士绅陈××说:“抗币发行后,市价可以稳定了。有钱的也没占便宜,没钱的也不会吃亏,我们根据地更加安定了。还希望能发五角、一元的抗币,则更能流通市面。” 5月23日的《新浙东报》报道,“宁波、余姚城中的商人,近来也纷纷使用与收藏我浙东银行发行的抗币。一个宁波单帮对我解放区商人说:‘城里商人也要抗币。现在储备币,比草纸还要多,带在身旁很不便,顶好付抗币给我。’”“余姚城中××百货商店老板把四万元伪币托单帮拿来我区调换抗币,并对配货的单帮说:‘下次你们拿抗币来好了,我们很欢迎。’” 金库兑换券——抗币前身 其实,在抗币正式发行之前,浙东抗日根据地已经摸索着发行了金库兑换券。金库兑换券以金库名义发行,具有规定的兑换值。开始时,它在民主政府各部门内发行使用,是一种代用性质的货币。随着根据地不断扩大,群众对抗币的需求量急骤增加,金库兑换券就成为一种补充性质的货币了。 这些兑换券常冠有地名和“临时”“抗币”等字样,表示使用区域、代用性质以及对抗币的依附性。由于各地发行力量薄弱,印刷条件简陋,金库兑换券制作粗糙,多为蜡刻或木刻,容易被伪造,只能是一种权宜之计。但它在排挤、打击伪币,占领金融阵地、发展城乡经济建设和促进根据地建设等方面,还是起了很大作用。在全国各抗日根据地中,发行金库兑换券,为浙东抗日根据地所独创。 不管金库兑换券、商会币还是抗币,根据地军民统称为“三五支队币”。 及时收回抗币,不让群众利益受损 1945年8月15日,日本宣布投降,抗日战争胜利。 9月20日,华中局转发中共中央电报,命令新四军浙东纵队及地方党政干部,除留下秘密工作者和少数武装人员外,必须在7天之内全部撤离浙东,开赴苏北。 据陆慕云同志回忆,由于北撤日期紧,行政公署财经处和银行的同志,都分散随部队行军。他们随带金银基金,解决部队行军中的需要,并销毁抗币。 对于流通在社会上的抗币,为了保护群众利益,在区党委和行政公署的统一部署下,由各县政府所在地负责兑换,并委派海防大队政委吕炳奎负责办理。在庵东、逍路头、龙山、陆家埠等地设立了兑换处,均按照原浙东行政公署公布的抗币条例规定,1元抗币兑换粮食半公斤。兑换是比较彻底的,即使有来不及兑换的,之后在浙东银行并入华中银行后仍可兑换,甚至在新中国成立后的1952年开始,又分几次按当时大米牌价,由人民银行收兑,直到1959年全部兑换完毕,保障群众不受一点损失。 时任四明山大岚区财经指导员的王援军同志,曾撰文回忆接到北撤命令后浙东敌后抗日根据地的抗币兑换情况: “抗币在大岚区流散数目极大。为避免人民的损失,上级要求在很短时间内,把全部抗币收回。我们做了深入的动员工作,要群众于规定的时间内持抗币购买稻谷。为了迅速收回抗币,粮站同志分头负责包干。 “开始有人不肯来换,宁愿将抗币藏在家里,因为那时尚有少数游匪流窜,带了抗币走比较方便,并且随时可以买到必要的物品。经我们深入访问,再三动员说服,群众才以抗币购买稻谷。但还有少数持币者,直至北撤时,还未来挑谷,我们就委托留下来的同志把稻谷保管起来,以便这些持币者来换稻谷,真正使人民不受损失。 “我们把换来的抗币如数上交至四明特办。当夜下着大雨,我们经梁弄到上虞县城集中,做好北撤准备。于规定时间内到达指定地点,上船至杭州湾澉浦登陆,遇上国民党部队的阻袭,我五支队当即抢占山头,投入战斗,上级下令把集中的抗币烧了以便轻装突围。我们浙东纵队指战员身上带着的抗币,到山东解放区后调换成北海币,从此完成了浙东抗币的历史使命。” (作者系宁波市新四军历史研究会顾问)

|