|

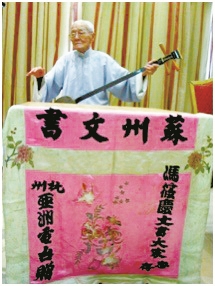

冯筱庆先生演出照

|

|

2021年金秋,宁波联谊评弹协会组织举办宁波、海宁、湖州、嘉兴四地票友演唱会。图为票友合影。(柴隆 供图) |

姑苏词曲,流丽悠远。所幸,最美的吴侬软语——昆曲和评弹,皆流传于宁波。昆曲大约在清康熙、乾隆年间传入宁波,在太平天国之后,逐步兴盛为具有宁波地方特色的“甬昆”。 彼时,宁波为浙东繁华大郡,内外贸易交流频繁,以海运起家的豪商巨贾、官僚地主,奢侈享乐,自然留心姑苏一带词曲典雅、行腔婉转的剧种,以引进新声为茶余酒后之消遣。 苏州评弹流传到宁波较昆曲晚一些。苏州评弹发源于苏州,盛行于上海,广泛流传于环太湖沿岸的吴语地区。十九世纪下半叶,五口通商使得宁波与上海地缘日趋紧密。老一辈“宁波帮”将兴盛于上海滩的评弹带到宁波。由于曲调优雅,书目繁多,加之方言相近,风俗相同,在欣赏交流中少有障碍,评弹渐被宁波文人雅士接受并钟爱。 一般百姓将评话与弹词混为一谈,实则苏州评弹是两个曲种的合称。评话,俗称“大书”,通常一人登台只讲不唱,内容多为叱咤风云的侠义豪杰和金戈铁马的历史演义。弹词,亦称“小书”,一般是两人说唱,上手持三弦,下手抱琵琶,说噱弹唱,内容多为儿女情长与民间传奇。 宁波算得上苏州弹词流传最南端的码头,弹词真正意义上在宁波扎根,是在新中国成立初期。当年,宁波籍弹词名家、老艺人冯筱庆先生,在宁波首创评弹演绎的固定场所——书场。 冯筱庆(1919-2010)原名冯国华,祖籍浙江余姚,生于上海,系苏州文书创始人王宝庆、冯爱珍夫妇的内侄、嗣子,苏州文书唯一传人。6岁随姑夫王宝庆学艺,先后师从弹词名家张云亭、黄异庵,上世纪40年代崭露头角,与周云瑞、钟月樵、吕逸安等被誉为电台“四小金刚”。冯筱庆能唱《十叹空》《失足恨》《螺蛳壳里做道场》等曲目。1951年他参加上海评弹协会“抗美援朝保家卫国宣传队”,赴北京进行南北曲艺交流。同年参加上海市首届戏曲艺人学习班。1961年回余姚组建曲艺队,“文革”中被撤销。冯筱庆一度转业,上世纪70年代末复出,创办并主持浙江金姚评弹团。冯筱庆台风儒雅,演唱以嗓音亮堂、吐字清晰见长;1978年曲艺团重建后归队,任评弹队负责人。2004年被宁波市曲艺家协会授予“宁波杰出曲艺家”称号。2010年6月30日在余姚逝世,享年91岁。 冯筱庆长期在甬传播弹词艺术,当时在热心群众屠规祥、李玉兰等人帮助下,于江北岸一老墙门内,辟出一个极其简陋的说书场地。简陋归简陋,冯筱庆先生不仅亲自登台献艺,还联络、推荐上海专业评弹团队来甬演出,受到听客追捧。彼时,小小“墙门书场”听客满堂,一席难求。 1952年,为满足听客需求,江北岸“墙门书场”先迁址和义路口一个能容纳300人的简易场所,再迁至后寺巷16号(原伯特利耶稣教堂),后该书场正式命名为“红宝书场”,江苏、上海、浙江等地的弹词名家纷至沓来。上世纪80年代,宁波除“红宝”外,“红旗”“公园”“平桥”“惠政”“月岛”等近20家书场先后成立,红极一时。 上世纪80年代中后期,时任红宝书场经理张先华,依托书场优势凝聚起为数不少的弹词票友。1989年4月,在市文化干部曹岳祥、钱元明等骨干推动下,张先华等人在红宝书场发起一场为期三天的“宁波市业余评弹大奖赛”。 生生燕语,呖呖莺歌。那一年的业余评弹大奖赛特邀演员陈剑青、徐慧珠、汤碧霞及书场老听客担任评委,闭幕当天追加一场联合汇演,一大批热爱弹词的新面孔涌现。同年金秋,宁波举办首届文化艺术节,红宝书场再次承办“甬沪业余评弹演唱会”,特邀张如君、刘韵若等名家前来助阵,上海“静苑集”评弹协会与本市票友一同登台,上海人民广播电台《星期书会》栏目还对演出进行了转播,激起千层波浪…… 之后,红宝书场借风得势,在张先华等骨干的牵头下组织起“评弹沙龙”,业余评弹票房形式自此诞生并延续至今。1990年4月,张先华、曹岳祥、程浦先、钱元明、朱原卿等弹词票友积极筹备,经宁波市文化局核准成立“宁波市红宝业余评弹联谊会”,为浙江省最早成立的有规模、有影响的业余评弹社团,弹词艺术熠熠生辉于甬江两岸。 自此,省内票友交流汇演活动此起彼伏,蒋调、薛调、张调、杨调、丽调等流派异彩纷呈。然好景不长,随着宁波旧城改造,红宝书场于1994年被拆除,所幸经张先华、曹岳祥、钱元明、孙常遇等人协调,将票友活动迁至江北区文化馆内进行,联谊会更名为“江北业余评弹队”。其间,这支业余评弹队多次在市内外组织大规模交流演出,1995年10月在宁波影都举办的第十届四市业余评弹汇演规模最为盛大,受到观众好评。 1999年底,在程浦先同志的积极奔走下,评弹票房——票友排练、演出场所,获市政协联谊中心的大力支持,无偿提供活动场地及便利条件,为联谊会的稳定发展创造了新的条件。同年,联谊会更名为“宁波评弹联谊会”,亦作“宁波联谊评弹俱乐部”。 2001年6月,曹岳祥、樊帼英两位票友在天一阁秦氏支祠的戏台上,为前来视察宁波工作的中央政治局原常委、国务院原副总理李岚清同志表演《玉蜻蜓·庵堂认母》选段,受到同样酷爱弹词的李岚清同志的赞赏,一时被弹词票友传为佳话。 2005年,为弘扬传统文化,保护地方曲艺,市文化主管部门提出了“打造江南第一书场”口号,在陈炳尧、蔡爱国等人努力下,对坐落在城隍庙内县学街24号的民乐剧场二楼场地进行装修,渐成继“红宝”之后宁波曲艺迷的精神家园。 此后,宁波联谊评弹会活动场地再次遇阻。在此当口,身患眼疾、失明多年的原亚洲华园宾馆总经理程浦先老先生,凭着对弹词艺术的一腔热忱,不忍弹唱多年的社团就此散去,设法联系京华苑社区活动室作为评弹联谊会活动固定场地,一直延续至今。现任70后会长郑涛先生挑起大梁,亦为弹词艺术传播不遗余力,特于2019年10月25日组织了纪念新中国成立70周年暨宁波评弹联谊会成立30周年的庆典活动,老中青三代共同谱写出一段动人的华章。 时光流转,苏州弹词弦索叮咚,在浙东宁波传唱不衰。从最初的家庭弹唱到今天的票房传习,从一头青丝唱到须发皆白,琵琶三弦,丝竹不乱;吴侬软语,有模有样。百年苏州弹词在宁波弦歌不断,这期间,又历经多少动人的故事啊!

|