|

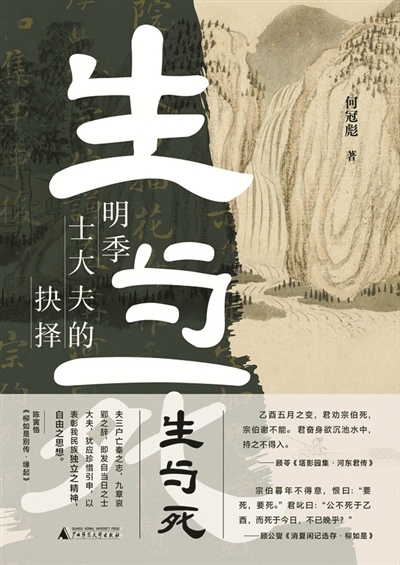

作者何冠彪出版广西师范大学出版社日期2022年7月 |

4043人,这是清朝所发布的明末殉国之士的官方数字。为什么明末殉国者如此之多?学者何冠彪在其新著《生与死:明季士大夫的抉择》一书中,系统探讨了这一群体殉国的主要原因,他们面对忠孝的艰难抉择,呈现的立场和心态,以及同时代人对他们的评价等。 生与死,对个体而言,可谓两个极端,一个是开始,一个是结束。然而,若放到特定的时代背景下去审视,所谓的“生”不过是行尸走肉般的存在,“死”反倒成了唤醒民智的开始。何冠彪通过对大量历史人物生死抉择的剖析,再现了王朝易代之际的个体命运:既有史可法、瞿式耜、刘宗周、黄道周等人的慷慨就义,也有陈确、屈大均、魏禧等士大夫遗民的羞愧与痛苦。 自古忠孝难两全。士大夫在做出殉国的抉择时,还需兼顾忠孝的取舍问题。有些人为了赡养年老的父母,而被动苟活于世,这也使得他们在日后的岁月里,生活在罪恶感之中。何冠彪以“未死皆缘母已老”的读书人陈确为例,讲述了他常因自己不能尽忠而感到内疚,每当想起已殉国的友人而自惭形秽。入清后,陈确虽然剃发,但始终坚持在服饰上的特色,比如用竹编织“云冠”“明冠”“湘冠”,四季轮流佩戴,这样既可避免以剃发示人,又蕴含“如云开之见日与月”的故国情怀。 自古以来,我国知识分子就有“以身许国、忧国忧民”的志向和传统,形成了传承千年的士大夫气节。这一脉浩然正气,为中华民族注入了持久而深沉的精神力量。(推荐书友:任蓉华)

|