|

| 余姚市马渚镇杨岐岙杨氏家祠的“四知堂”。 |

|

| 慈溪市观海卫镇团前方村的“五桂堂祠”大门。 |

|

| “八行堂”在史家祠堂内的正厅。 |

|

| 标有“赵琴鹤堂置”的扇谷风车。 |

|

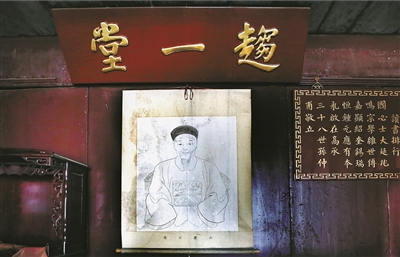

| 慈溪市观海卫镇蒋家桥村蒋家西路的“趋一堂”。 |

桑金伟 文/摄 过去,常出现堂号的地方是祠堂、中药房和印书坊。如中药房有北京的同仁堂、杭州的胡庆余堂、宁波的香山堂等;印书坊有杭州的平山堂、文会堂和宁波的三馀堂等。而祠堂的堂号,使用最普遍,变动也最少,与家家户户相连,一对上“堂号”,就是自家人了。本文说的就是祠堂的堂号。 某年,我到东钱湖下水西村的史浩故里考察。从史家祠堂出来时,碰上了几位闲坐的老人。“‘八行堂’的‘八行’,是什么意思?”“是我们上代太公的名字。”“上代太公的名字为什么叫‘八行’?他是排行老八吗?”“名字就是名字,没有什么可问的。” 追根问底的结局往往就是这样,好在东钱湖(四明)史氏是望族,要溯源并不难。四明史氏第四代史诏,身体力行宋徽宗提出的“孝、友、睦、姻、任、恤、中、和”等“八行”,获得宋帝诏书,被封为“八行先生”,赐“八行高士”称号。以后“八行”就作了堂号。 余姚市马渚镇杨岐岙村有杨氏宗祠,上悬“四知堂”匾,“四知”是杨姓堂号。据载,东汉名士杨震调任东莱太守时,路过昌邑。昌邑县令王密是他在荆州刺史任内荐举的官员,得知杨震到来,晚上携金悄悄拜访。杨震当场拒绝了。王密便道:“暮夜无知者。”杨震说:“天知、神知、我知、子知,何谓无知?”王密自感有愧,只得携金而回。此后“四知”成为千古美谈,杨姓以此为堂号。 我在余姚市博物馆拍过一台标有“赵琴鹤堂置”的扇谷风车,这“琴鹤堂”是赵氏的堂号,过去,堂号常常写在宗族共用的风车、水车上。宋代殿中侍御史赵忭(即清献公)人称“铁面御史”,常常弹琴自乐,还养了一只鹤,用鹤毛的洁白勉励自己清正,以鹤头的红顶暗示自己赤心。其后人遂以“琴鹤”为堂名,以示纪念。 同样,宓氏有个“鸣琴堂”。童银舫在《慈溪家谱》一书中写道:“宓氏是个稀见的姓氏,一般的人名辞典上查不到宓姓的名人。而在慈溪,却有一个大村,村民基本姓宓,并且在三北地区相当出名——宓家埭……我在‘中华宓氏网’上查到一点有限的信息,谨转录如下:……1、郡望……2、堂号。鸣琴堂:春秋的时候,孔子的弟子宓不齐为单父宰。不齐是个很仁爱的人,而且很有才智,他每天只弹琴作乐,看起来不像他的同学巫子期治单父表现的那么勤劳。但是单父仍然被他治理得很好,人们夸奖他是‘鸣琴而治’。” 看来,古人为使自家的堂号不落俗套,是费过很多心思的。 带“桂”字的堂号有不少,如“两桂堂”“双桂堂”“六桂堂”等。这个“桂”是“折桂”的意思,即高中进士。“两桂堂”“双桂堂”意味着父子或兄弟一起高中,“六桂堂”则表明兄弟六人共登科。 “六桂堂”在全国有名。据载,五代后晋高祖天福年间(936年),福建兴化府莆田县有个叫翁乾度的人,其六子先后中了进士,被誉为“满朝翁六桂联芳”。翁氏六兄弟在当时的闽国王朝中为官,闽国沦亡时为避祸,六兄弟分别改为洪、江、翁、方、龚、汪六个姓氏。 莆田历史上还出过“方氏六桂”和“龚氏六桂”。其中,关于“方氏六桂”的记载比较详细:歙人方廷范,唐昭宗大顺二年(891年)登进士,先后任浙江和福建的县令,受赠金紫光禄大夫。方廷范生有六子,皆出仕闽国:长子仁逸,官检校水部员外郎;次子仁岳,官秘书少监;三子仁瑞,官著作郎;四子仁逊,官大理司直;五子仁载,官礼部郎中;六子仁远,官秘书省正字。世称“金紫六桂方氏”。 这里的方氏、龚氏与上述翁氏六兄弟改姓后的“方”“龚”不知是否有关系。 几年前,我到过观海卫镇团前方村,在那里见到了新修复的“五桂堂”。 慈溪市内散落有多个方氏村落,所谓“三北十方”,方家河头古村、团前方村都是其中的“一方”。令我费解的是,这一带的方氏多称“六桂堂”,而团前方的方氏却偏偏称自己是“五桂堂”。就此我请教了观海卫镇地方文化研究者莫非先生。莫非先生答复:方廷范之五子仁载公,排五桂,行廿八;方廷范之六子仁远,排六桂,行廿九。因团前方的方氏认仁载公为自己的始祖,故堂号为“五桂堂”。 观海卫镇的西南郊有“卫前蒋家”,现称蒋家桥村,那里集居蒋姓,村上有蒋氏祠堂“继述堂”。在去“继述堂”的路上,我见到一排旧式民居有九间两层,正中一间屋檐下挂有“两叶清芬”门匾。进入正间,只见堂上挂着“趋一堂”堂匾,堂匾下有“品兰公像”。 我又寻到石碑一块,上刻碑文《九间头记》:“九间头始建于大昂公,公字小园,乾隆三年至五十九年。我蒋氏族谱载,仁慈天授、孝友性成,克勤克俭家道俾昌,课耕课读门风丕振。凿地建屋五间,中间正堂额曰‘趋一堂’。生廷谱廷谐公,立二房。东房人丁式微;西屋廷谐公传兆椿公,继传至鸣芳公,字沛元,又名品兰,治学有成,望重慈北,旋蒙钦旌‘两叶清芬’匾悬挂堂上。鸣芳太婆相夫教子,纺花织布,勤劳持家,得以增一间于西首乃成六间。百年前大成行在东旁又建三间,与原房合为九间,遂称‘九间头’。自大昂公创建至今,传九代历二百多年,孙等倬甫、伟甫、仲甫严守祖业,略加修理,刻石记之。”(此《记》是新碑,标点符号为作者所加)。 有必要说明的是,不少大族往往上有总祠堂(大祠堂),下有分祠堂(支祠堂或小祠堂),各家各户又有自己的堂前(中堂)。分祠堂的堂号可袭自总祠堂的,也可另取,但各家的堂前多无堂号。“趋一堂”属本村蒋氏,在“继述堂”门下,是“九间头”私宅的堂前,它却拥有自己的堂号,这是值得探究的。 阅读碑文可知,“九间头”分三期而建,第一期建成后,中间正堂已取名“趋一堂”,估计是在清代。然而,碑文没有写明“趋一”的出典。 “趋一”的含义是什么?至今未找到答案。但对堂号的追根问底,让我由此了解了“趋一堂”几代人为观海卫兴办教育所作的贡献。

|