|

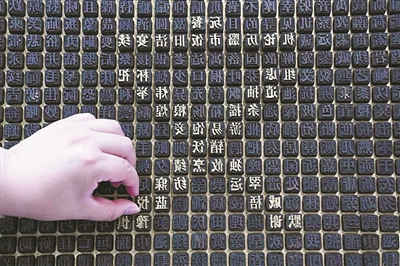

| 第十九届文博会上展出的活字印刷文创产品 |

观点提示 中华文明源远流长,中华文化博大精深。在五千多年中华文明深厚基础上,我们走出了中国式现代化道路。习近平总书记在文化传承发展座谈会上指出,“在五千多年中华文明深厚基础上开辟和发展中国特色社会主义,把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合是必由之路”“中国式现代化赋予中华文明以现代力量,中华文明赋予中国式现代化以深厚底蕴”。这一重要论述,不仅是对以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的文化实践的根本遵循,也是理解中国式现代化之文化底蕴的重要指南。新时代新征程,以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴,就要深刻把握中国式现代化的深厚文化底蕴,不断夯实中国式现代化的文化根脉和道路根基。 张晓林 中华文明具有深厚的历史渊源 中国式现代化是中国特色社会主义实践与理论的重大创新。这一具有时代标识意义的重大创新,是从我们自己脚下、经过几代人的艰苦奋斗走出来的,具有深厚的历史渊源。中国式现代化是中华民族几千年生生不息历史发展的必然逻辑,没有中国历史也就不会有中国式现代化,抹掉了中国历史也就抹掉了中国式现代化。正如习近平总书记在文化传承发展座谈会上的重要讲话中指出的:“中华文明具有突出的连续性,从根本上决定了中华民族必然走自己的路。如果不从源远流长的历史连续性来认识中国,就不可能理解古代中国,也不可能理解现代中国,更不可能理解未来中国。”这一重要论述,富含着深刻的哲理,即辩证唯物主义和历史唯物主义的对立统一原理。历史与当代、传统与现代彼此相连,延续至今,既有差异和不同,又有通融和整合,是不可分割,也分割不了的一个整体。 在认识和把握历史和当代、传统和现代的问题上,绝不能用孤立、静止、片面的形而上学的观点,而必须用历史、联系、发展的辩证唯物主义的观点。既要看到历史和当代、传统和现代的差异和不同,又要看到它们彼此的联系和相通,以对立统一的整体观去认识、去把握,由此洞见中华优秀传统文化是中国式现代化的文化根脉,确立时代的文化自觉、自立、自信、自强,并转化为推动中国式现代化的强大精神动力。 当代现代从历史传统中走出来,是一个确凿无疑的客观事实,决定了当代现代与历史传统的不可中断和割裂。问题不在于要不要、有没有历史传统,而在于历史传统以什么样的姿态出现。任何时代、任何阶段、任何民族、任何国家都会面临历史传统的问题,都会有一个如何继承、利用和发展历史传统的问题。历史是发展的,传统是变化的,生生不息,绵延不断。随着时代的变迁和社会的进步,在历史发展中,有悖于时代发展、不合时宜、陈旧落后的传统消失了、涤除了,而和时代合拍、相随、同进的传统,经过时代的筛选和实践的陶冶、改造和继承,得到新的发展,焕发出勃勃的生命力,融入当代人和现代社会的生活之中。望眼大千世界,没有例外。从欧洲、北美等一些先行实现现代化的国家,再到亚洲几个被称为“腾起小龙”的现代化国家和地区,没有一个丢掉和失去自己国家和民族历史传统的。 毛泽东同志说过:“今天的中国是历史的中国的一个发展;我们是马克思主义的历史主义者,我们不应当割断历史。从孔夫子到孙中山,我们应当给以总结,承继这一份珍贵的遗产。”中华文明是世界上唯一没有中断过的文明,历史久远,恢宏昌茂,中华优秀传统文化中的诸多重要元素——天下为公、天下大同的社会理想,民为邦本、为政以德的治理思想,九州共贯、多元一体的大一统传统,修齐治平、兴亡有责的家国情怀,厚德载物、明德弘道的精神追求,富民厚生、义利兼顾的经济伦理,天人合一、万物并育的生态理念,实事求是、知行合一的哲学思想,执两用中、守中致和的思维方法,讲信修睦、亲仁善邻的交往之道,等等,铸就塑造出中华文明突出的连续性、创新性、统一性、包容性、和平性。所有这一切历史的、传统的中华文明的硕果,无可置疑地赋予中国式现代化以深厚底蕴。 赋予中华文明以现代力量 中国式现代化是中华文明升华与发展的重大历史机遇,必将造就现代中华文明。中华文明的现代性,之于自身的历史传统,是继承与发展的关系。历史的继承,绝不是“全盘复制”历史;现代的发展,也绝不是“全盘删除”历史。对于过往的历史,是在否定中继承,在继承中发展,从而推动中华优秀传统文化的创造性转化、创新性发展,赋予中华文明以新的时代内涵和特征。 中华文明的现代性对于自身的历史传统,确实具有否定性的一面,但绝不是形而上学的否定,而是马克思主义的辩证的否定,正如毛泽东同志所强调的:“古为今用”“推陈出新”。中华优秀传统文化在新的历史条件下继承发展,获得新生,焕发现代力量的例子,比比皆是。最能说明问题的是,人们经常使用的“实事求是”。东汉班固的《汉书》讲“修学好古,实事求是”,其意是说做学问要注重事实根据,才能得出正确结论。毛泽东同志非常重视这个思想,在《新民主主义论》中,用它来阐明马克思主义中国化的要义:“形式主义地吸收外国的东西,在中国过去是吃过大亏的。中国共产主义者对于马克思主义在中国的应用也是这样,必须将马克思主义的普遍真理和中国革命的具体实践完全地恰当地统一起来,就是说,和民族的特点相结合,经过一定的民族形式,才有用处,决不能主观地公式地应用它。”强调科学的态度是“主张实事求是”。用毛泽东同志的话说就是,“‘实事’就是客观存在着的一切事物,‘是’就是客观事物的内部联系,即规律性,‘求’就是我们去研究。我们要从国内外、省内外、县内外、区内外的实际情况出发,从其中引出固有的而不是臆造的规律性,即找出周围事变的内部联系,作为我们行动的向导。” 此外,我们常用的不少成语和典故,如“刻舟求剑”“守株待兔”“墨守成规”“郑人买履”“夜郎自大”“缘木求鱼”等,尽管讲的都是古代的故事,但生动形象,对于讽刺、针砭现今社会中的消极丑陋现象极为尖锐,具有很强的说服力和冲击力,为人们所喜爱和乐道。这是时代发展赋予中华优秀传统文化以现代力量的活生生的例证。历史优秀传统文化流传至今,行于当下,活在社会生活中,展现出新的生命力和蓬勃活力,是一个不争的客观事实。 坚定文化自信,建设中华现代文明 中国式现代化与中华优秀传统文化,相得益彰,互相成就,形成一个有机统一的新的文化生命体,建设和造就中华民族现代文明。这里的关键在于“把马克思主义基本原理同中国具体实际、同中华优秀传统文化相结合”。这是在探索中国特色社会主义道路中得出的规律性的认识,是我们取得成功的最大法宝,是必由之路。 “第一个结合”我们已经耳熟能详,问题在于怎样领悟和理解“第二个结合”。应该说,“中国具体实际”包含着中国文化的实际,把马克思主义基本原理“同中国具体实际相结合”,自然要“同中华优秀传统文化相结合”,这是分不开的,是题中应有之义。把“同中华优秀传统文化相结合”,与“同中国具体实际相结合”相提并论、成为“第二个结合”,毫无疑问提高了“中华优秀传统文化”的地位和重要性,明确了“中华优秀传统文化”在党领导的革命、建设、改革的百年历史进程中,在创立形成中国道路、中国理论、中国制度的历史进程中,具有不可缺少、不可替代的重大作用。这一方面说明,我们党对于马克思主义的“结合”理论和思想的继承和发展,既一脉相承又与时俱进;另一方面更重要的是,突出强调和彰显我们的文化自觉和自信,说明“第二个结合”,是我们党对马克思主义中国化时代化历史经验的深刻总结,是对中华文明发展规律的深刻把握,表明我们党对中国道路、理论、制度的认识达到了新高度,表明我们党的历史自信、文化自信达到了新高度,表明我们党在传承中华优秀传统文化中推进文化创新的自觉性达到了新高度。 强调马克思主义基本原理“同中华优秀传统文化相结合”,在今天的历史条件下,有着特殊的现实意义和时代涵义,这就是坚定和彰显我们的文化自信。坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信,说到底是要坚定文化自信,文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。 从国际上看,世界百年变局加速演进,不稳定性不确定性显著上升,风险挑战接踵而至。国与国之间的竞争博弈日趋激烈尖锐,文化软实力的竞争博弈是重要方面,而且分量越来越重。一个民族和国家要想在竞争博弈中,立稳脚跟、掌握主动、赢得优势,就必须坚定文化自信,以民族和国家的文化软实力凝心聚力,增强影响力、感召力和竞争力。我们的中华传统文化,博大精深、源远流长,延续几千年未曾中断,不仅是我们独一无二、绝无仅有的宝贵精神财富,也不仅是中华民族安身立命之处,更是我们文化自信的深厚根基,是我们坚定和彰显文化自信的独特优势和“文化名片”。我们有责任梳理保护和继承弘扬这笔丰厚的文化遗产,取之于精华,用之于当今,成为固本培元、巩固和发展中国特色社会主义理论优势、道路优势、制度优势的文化优势。 从国内来看,统筹国内国际两个大局,统筹发展和安全的任务艰巨繁重,新情况新变化新挑战不断出现,各种思想文化的碰撞和激荡多发频发,社会主义文化建设肩负的凝心聚力、推进中国式现代化的重大使命更加突显。“倡导富强、民主、文明、和谐,倡导自由、平等、公正、法治,倡导爱国、敬业、诚信、友善”,把社会主义核心价值观融入社会发展各方面,转化为人们的情感认同和行为习惯,聚合形成推动中国式现代化的磅礴伟力至关重要。中华优秀传统文化是我们积极培育和践行社会主义核心价值观的源头活水和丰富滋养,把马克思主义基本原理与中华优秀传统文化相结合,继承中华优秀传统文化,坚定和彰显我们的文化自信,是建设社会主义文化的必然要求,是推进中国式现代化的强大内生动力。 把马克思主义基本原理“同中华优秀传统文化相结合”,继承中华优秀传统文化,坚定和彰显我们的文化自信,建设中华现代文明,有着极强的现实针对性。我们曾是有着两千多年封建历史的国家,进入近代以来,由于内外部原因,特别是由于外国列强的炮舰政策,逐步演变成了半殖民地半封建的国家。半殖民地半封建的历史过去了,但产生于半殖民地半封建社会的旧观念、旧意识并不因此而终结。这种历史的余音还可能遗留于我们现时代的生活之中,并且干扰侵袭我们。历史遗留给我们的旧观念中,既包括封闭保守、因循守旧、夜郎自大的心理意识,也包括否定自己、低人一等、盲目崇外的心理意识。对于这两种极端错误倾向,历史的警惕和批判从来没有停止过。在改革开放的历史进程中,在推进中国特色社会主义和中国式现代化的历史进程中,我们仍然要借鉴历史的经验,既要反对封闭僵化、夜郎自大的封建保守意识,也要反对否定自己、低人一等的盲目崇外的意识。站在这个视角看问题,把马克思主义基本原理“同中华优秀传统文化相结合”,继承中华优秀传统文化,坚定和彰显文化自信,推进中国式现代化所具有的现实意义是不言而喻、一目了然的。 (作者系求是杂志社原总编辑)

|