|

这是一部关注死难矿工家属生活和情感状态的小说,以三个死难矿工家庭为主线,展现了普通百姓在灾难面前互相温暖、自尊自强自立的动人故事。

读《黑白男女》,会感到故事和人都是自己生长起来的,那语言朴素生动,那场景如此熟悉,如在眼前。你会感受到深沉的伤痛,也会感到温暖。也许,你会偶尔走神,想到很多,也许,你还会情不自禁地拍案或流泪。 |

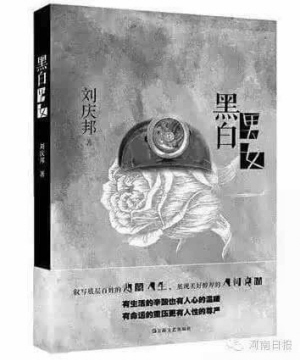

刘庆邦 著 上海文艺出版社出版 卫君梅和郑宝兰是初中同学,也是无话不说的好姐妹。在学校里,女同学的表现与男同学不同些。男同学常常独来独往,有没有要好的伙伴都无所谓。而女同学总愿意找另一个女同学结成伙伴,或结成同盟,以显示自己有人缘,不孤单,并显示出“团结”的力量。当时,卫君梅和郑宝兰是“梅兰团结如一人,誓看全校谁能敌”的架势,二人上学一路走,放学一路回,下雨共打一把伞,一枚杏子分开吃。有一个男同学悄悄给郑宝兰递纸条,郑宝兰还没有完全看清纸条上写的是什么,就马上把纸条拿给卫君梅看。来到男同学所指定的约会地点,是卫君梅和郑宝兰同时出现在男同学面前。那位男同学见他给郑宝兰写的纸条拿在卫君梅手里,什么话都没敢说,转身就走了。卫君梅命他站住,站住,他走得更快些。 草要发芽,树要开花,二人难免会谈到将来找对象的事。她们先是说不找对象,一辈子都不找。对象是夹板子,一找对象,就被夹板子夹住了。对象是个鬼,找到了对象,就得跟着鬼走,就没有了自己。她们不想被夹板子夹住,也不想跟鬼在一起,所以还是不找对象好一些。后来她们听说,不找对象不行,好比只有肉没有骨头不行,只有骨头没有血液也不行,肉要和骨头在一起,血要和肉在一起。她们的口气稍稍松了一点,说找对象也不是不可以,定的标准要高一些。至于高到哪里,她们你看我,我看你,一时都拿不出具体标准。她们只好采取否定的态度,商量来商量去,认为有三种人不能作为她们将来要找的对象。一种是身体有病的人。凡是有病的人,不能长期支撑门户不说,身上都有一种气味儿,难闻得很。至于另一种人呢,郑宝兰说道,她有一个表姑,嫁了一个男人是警察。警察在外边抓坏人抓惯了,看谁都是怀疑的目光,好像每一个人都跟坏人沾边。警察一回到家,不跟老婆说话,先往门后找,到卫生间搜,还掀起床单往床下瞅,看看家里藏的是不是有别的男人。半夜里,表姑当警察的男人会突然起身,把枪口对着表姑,要表姑老实交代,以前是不是跟别的男人好过,表姑胆敢不说实话,他就崩了表姑。表姑成天担惊受怕,久而久之,好像自己真的变成了一个坏人,常在睡梦中被自己的噩梦惊醒。还有一种是煤矿工人。她们这里地底下蕴藏的煤多,开的煤矿就多,大煤矿小煤窑都有。因为离煤矿比较近,对煤矿工人的情况,她们多多少少都知道一些。近朱者赤,近墨者黑。挖煤的人成天在煤窝里滚,他们的脸是黑的,手是黑的,全身上下都是黑的。拿一块白布投进盛满黑颜料的大染缸里染,再把布拿出来,整块布就变成黑的,黑得到边到沿。同样的,拿一个人放进煤井里染呢,人也会被染成黑的,进去是一个人,出来就变成一块人形的煤。卫君梅对郑宝兰说过,千万不要跟煤矿工人握手,你的手本来是白的,跟煤矿工人的手一接触,就会变成黑手。卫君梅还对郑宝兰说过悄悄话,说千万不要跟煤矿工人接吻,你的嘴唇本来是红的,牙齿本来是白的,倘若被煤矿工人吻到了呢,嘴唇就会变成黑的,白牙也会变成黑牙。卫君梅在郑宝兰耳边说悄悄话时你你的,把郑宝兰的脸都说红了,好像她和煤矿工人已经有了某种联系似的。她说:你说话别老你你的,你才是你呢!卫君梅笑了,说我只是打个比方,又没有真的说你,你脸红什么!郑宝兰不承认自己脸红,说你的脸才红了呢!卫君梅抬手把自己的脸摸了摸,问是吗,它要是敢红,我就打它!说着,真的在自己的腮帮子上摩擦似地拍了两下,说:我叫你红,我叫你红!后来她们还共同说到一种更为严重的情况,使她们不和煤矿工人谈对象的决心更加坚定。煤矿事故多,井下容易死人,如果和煤矿工人谈对象,并嫁给煤矿工人,就有可能当寡妇。当时她们还是中学生,并不知道当寡妇的具体内容是什么,更没有把寡妇与自身联系起来,只隐隐约约知道,当寡妇是一种不幸的遭遇,寡妇的日子不好过。说到寡妇时,她们有些惊诧,甚至有点儿夸张,好像看到电视剧中一个惊险的镜头一样。就这样,姐妹两个在将来找对象的问题上达成了共识,形成了约定。在约定中,煤矿工人是被排除在外的,是免谈的。 首先打破约定的是卫君梅。不仅她自己打破了和郑宝兰的约定,自己嫁给了煤矿工人,她给郑宝兰介绍了一个对象,竟然也是煤矿工人。 (节选自《黑白男女》第三章“姐妹相惜”) 推荐书友:海曙区/任萌萌

|