|

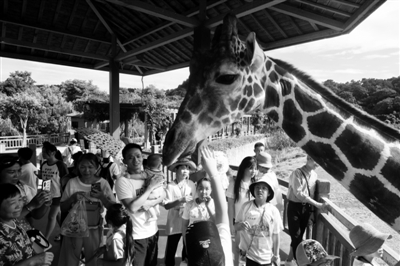

“小候鸟”们参加暑期快乐大篷车系列活动。 记者 崔引 摄 |

老家在贵州的9岁“小候鸟”孙宇阳刚刚在宁波度过了一个有趣又充实的暑假,他今年第一次报名参加了2020“小候鸟”快乐大篷车系列活动,全程共有7站,他“打卡”了5站。“以前暑假我几乎都是一个人待在家里,这次我不但参加了活动,还结交了新的小伙伴……”孙宇阳说。 举办关爱“小候鸟”公益活动,在宁波已有些年头。不止于此,我市在关心关爱未成年人健康快乐成长方面,始终不遗余力。 开展暑期“小候鸟”系列活动,帮他们融入宁波 在宁波植物园参加光影节活动、到奉化亭下水库与大自然揭秘接触、探访雅戈尔动物园、体验宁波城市展览馆的高科技、感受来自鄞州非遗馆的传统文化魅力,孙宇阳在短短一个月内,对于宁波的历史、文化、景点、高科技等都有了一定了解。 面向外来务工人员子女,通过广泛发动宁波本地社会资源以及多样化、针对性的活动设计,为“小候鸟”群体搭建起寓教于乐的暑期公益平台,切实帮助“小候鸟”丰富暑期精神生活,增强“小候鸟”群体对宁波的融入感和归属感,“小候鸟”快乐大篷车系列活动才有了更大的意义。 关心关爱留守儿童、困境儿童等特殊群体 除了“小候鸟”群体外,宁波还有留守儿童616名、困境儿童4096名、孤儿327名(机构孤儿223名、社会散居孤儿104名),通过政策支持、经费保障、阵地建设等举措,都给予了他们重点关爱帮扶。 截至今年7月,我市已累计发放孤儿、困境儿童基本生活费2707余万元,建立了孤儿基本生活保障制度、艾滋病毒感染儿童基本生活保障制度。 我市还全面做好特殊群体的未成年人宣讲排摸,在全市开展关爱保护留守儿童和困境儿童政策宣讲活动50余场。 乡镇(街道)建立一人一档,确保留守、困境儿童都有详实完备的台账;村(居)村委员会通过全面排查、定期走访等形式掌握留守、困境儿童家庭、监护、就学等情况,实施动态监测。 中小学校加强中华优秀传统文化教育 近年来,我市中小学加强中华优秀传统文化教育,积极引导青少年培育和践行社会主义核心价值观,扎实推进未成年人思想道德建设工作。 每天清晨,各所小学内都会传来琅琅的读书声。“早上有晨读、上课有诵读、课表有安排”,这是各中小学校根据学生年龄特点,利用100多个经典诵读校本教材开展的经典诵读进校园的场景。 从经典诵读比赛到国学经典讲座,从教育系统读书节到“送你一首诗”童诗进校园,越发精彩的诵读活动,让学生们的精神世界更加丰富。 “诵读只是一部分内容,我们还有戏曲进校园、书法进校园、传统体育进校园活动,包括‘四点钟学校’这样的平台,都在积极开展书法等教育课,传承中华优秀传统文化。”镇安小学校长顾秋红告诉记者。 值得一提的是,眼下我市还有10所学校成为甬剧传承基地,鄞江镇中心小学还成了全国中华优秀文化艺术传承学校。 发挥社区和社会教育资源的作用,延伸学校教育 学校的教育固然重要,但家庭、社会对未成年人的影响,同样不可忽视。 记者从市文明办了解到,我市积极发挥社区的桥梁纽带作用,创新活动模式,丰富活动内容,为推动未成年人思想道德建设奠定基础。 比如采取“四点钟学校”课后社区托管模式,开设经典诵读、优秀童谣等德育课程,推出阳光体育社团,邀请教师进社区开设绘画、陶艺、体操等课程,延伸了学校教育。 开展“小手牵大手”系列活动,参与义务植树、帮助孤寡老人等志愿服务,每年参与学生人数约31.9万人。 依托政府人员、“五老”人员等,教授安全知识,参与“义务交警”“文明劝导员”等社会实践活动,免费开放爱国主义教育基地和公益性文化设施作为未成年人活动基地,发挥社区作用,将这些优秀、有效的社会教育资源真正为未成年人所用。 记者 朱琳 实习生 袁先鸣 梁晓晓 通讯员 俞薇

|