|

| 图中虚线内为新安沉船打捞出水的具体位置 |

|

| 1250年至1350年的东亚海域,庆元居于版图的中心 |

|

新安沉船陈列馆内部分复原的船体

(周建平 摄) |

|

| 当时的“集装箱”技术使新安沉船上的器物得以完整保存 |

|

| 新安沉船上的铜钱与紫檀木 |

|

| 新安沉船复原模型 |

|

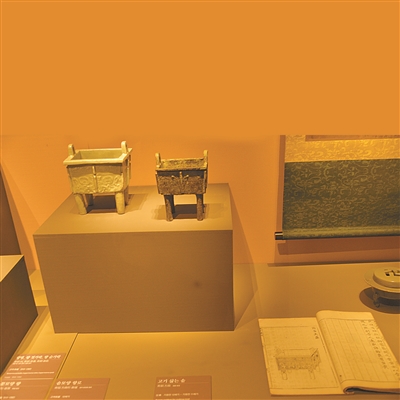

| 新安沉船上的煮茶器 |

|

| 底部刻有“使司帅府公用”的青瓷碗(周建平 摄) |

|

| 新安沉船上的器物 |

|

| 生动的青瓷造像 |

|

| 天一阁古籍上当时宁波的郡治图 |

|

| 新安沉船特展上放映的当时庆元港繁荣景象的3D场景 |

|

| 铜权细部 |

|

| 精美青瓷器细部 |

|

| 大量的陶俑 |

|

| 船上船员游戏的“象棋” |

本报记者 汤丹文 通讯员 徐学敏 黄丽娟 新安沉船, 它究竟是一条什么样的船? 新安沉船是1323年一条驶向日本博多、在韩国新安木浦附近海域沉没的中日贸易船,这显然没有什么异议。 历史学者认为,从新安沉船装载货物的信息来看,这个时期位于朝鲜半岛的高丽,既没有从中国输入陶瓷器和铜钱,也没有相关出土品。因此,新安沉船最终目的地是日本而不是韩国。 从形制上看,新安沉船是典型的中国制造的“福船”,其特点是整体呈尖底的V字形,方形的船首,船尾有棱角。《宁波造船史》作者、宁波市考古研究所首任负责人林士民告诉笔者,在日本所存的中国船图中,分沙船、广船、浙船和福船四大类,福船是这四大木帆船之一。而日本学者认为,新安沉船的船体材质为台湾赤松和广叶杉,这也证实了新安沉船在福建制造的可能性。 引起争议的是新安沉船的身份——它是官方的贸易船还是“私舶”(民间贸易船)甚至是一条走私船?它是一条日本籍的船只,还是中国的元船?它确定是从庆元港,也就是现在的宁波港封舱出发的吗? 新安沉船是从庆元开始它的最后之旅,这是大多数研究新安沉船学者的观点。他们在谈论新安沉船时往往提起写有“至治三(叁)年”(1323)的年号的木简。这些木简是一些货物的标记,时间范围从4月23日到6月3日。日本学者羽田正主编的《从海洋看历史》一书中这样表述,“当时(东亚航路)的贸易商船往往利用九月或者三四月的东北季风驶往中国,利用四五月的西南季风回到日本。”基于此,新安沉船的货主被认为是在至治三年4月到6月的三个月内购买商品,然后由庆元的市舶司查检,同年6月内启航的。 庆元从宋代以来一直就是对日的贸易港。与泉州、广州相比,庆元离日本最近,通常情况下七八天即可到达日本博多,也就是现在的福冈。 但也有学者提出新安沉船有可能是从福州或温州出发的。持福州出发观点的学者当推中国古船史专家席飞龙。他认为,从船中运载诸多瓷器的窑址看,它们沿闽江运到福州是很方便的,而新安沉船是福船,应在福建建造,所以,新安沉船是从福州出发更为合理。也有学者指出“元代的税局设在泉州,商船为了逃税,往往从福州开航”。按这一逻辑推断,新安沉船或许是条走私船了。 “水银”(网名),是宁波一位地方文史爱好者,他对新安沉船有着相当深入的研究。对新安沉船是条从福州或温州出发的走私船的说法,他表示完全的不认同。他的观点是,新安沉船是从宁波出发的官方贸易船,而船上的海商团队也许是在宁波的福建人。 “水银”认为,新安沉船出水有4只铜权,其中一只一面铸有阳文“庆元”,另一面则铸有“庚申年”三字。距1323年开航年最近的“庚申年”为1320年,再前一个为1260年,南宋景定元年,那时宁波还叫明州,要再过35年,明州才升为“庆元府”。所以,铜权上的“庆元”“庚申年”只能是1320年的庚申年,元延祐七年。也就是说,这个铜权铸于元代“禁人下蕃”(限制平民海外贸易)期间(延祐元年至至治三年,即1314-1323)的延祐七年(1320)。“铜权作为官器出现于新安沉船上,至少说明新安沉船在1320年就已经是官本船,而不可能是私舶。” “水银”还考证出,新安沉船上的一枚木质龙纹印,可能就是元代盛行的花押。他从陶宗仪《辍耕录》的记载了解到:“今蒙古、色目人之为官者,多不能执笔花押,例以象牙或木刻面印之。”由此,他推断出新安沉船上或许还有官人,甚至还可能是由蒙古人或色目人任事的官吏。这也证明了新安沉船的官方贸易身份。 新安沉船还装载着800余万枚铜钱。在“水银”看来,如果是条走私船,那样违法成本实在太高,与逃税所可能获得之利益比较,完全不值得。 船上的两件落有“使司帅府公用”题款的龙泉窑青瓷碗也被很多学者提及。与船上装载的两万多件瓷器不同,它不是外销瓷,而是在船上使用的器物。2001年7月,同样的底足圈内刻有“使司帅府公用”款的元龙泉窑青瓷碗残器在宁波被发现。当时的宁波市文物考古研究所在天一广场区块内的元代市舶提举司旧址进行了考古发掘,在原碶闸街与咸塘街交界处工地,采集到这件器物。 元代的海外贸易是由元政府直接管理的,管理海外贸易的机构沿袭了南宋的制度,称为市舶提举司。凡出海贸易的船只、货物、人数,必须有牙人出面担保,经过市舶司的审核批准,然后发给公验和公凭,手续齐全后,方能发船下藩“博易”。这就是当时海外贸易专业化的舶户制度。 “水银”引用的一段文字记载了当时市舶提举司是如何有效地进行管理的:“延祐元年(1314),复立市舶提举司,仍禁人下蕃,官自发船贸易,回帆之日,细物十分抽二,粗物十五分抽二。七年(1320),以下蕃之人将丝银细物易于外国,又并提举司罢之。” “使司帅府公用”的龙泉瓷出现在新安沉船内,也表明了新安沉船的官方贸易船身份。 至于新安沉船的国籍,中国与日韩的学者也存在着争议。日本学者认为,它是一条日本商船,主要依据是沉船中发现的大量木简。这些木简大部分是附在铜钱串绳和木箱上的货物标签,上面写有诸如东福寺等寺院名、职务以及行李主人的名字等,也有物品内容、日期以及价格。人名木简也很多,上面还有被认为是由商品采购人自己写上的购买阶段和装载上船阶段的信息。 由于木简上标有日本的寺名和人名,而木简上书有“足”“奉加钱”“纲司”等汉字的日本用法。而“都纲”或“纲首”在日本被指是贸易船的船主以及交易的实际业务负责人和其管理下的商人集团。航运负责人被称为“纲司”。由此,他们认为,这证明了船主和货主的日籍身份。 日本学者岩户晶子甚至肯定地认为,木简上出现最多的是“东福寺”这一日本寺院名字,就此大致可以确定,新安船是为1319年遭遇火灾的东福寺筹集修复资金而派遣的贸易商船,于是也被叫作寺社造营料唐船。 在新安沉船上,刻有“东福寺”的货物木简上常能看到“公”字,与此相对,刻有“纲司”的木简上则伴有“私”字。学者们由此认为,新安沉船作为“东福寺寺社造营科唐船”是向公的,同时纲司从事的私人交易也占很大比例。记有“菊一”“八郎”“桃次郎”等普通人名字的木简也有,因此不能忽视很多日本市民也有新安沉船的贸易有关的事实。这表明新安沉船上除了大宗货物为官方贸易外,很可能一些特殊的少量货物为私人托带所为。 而从大历史的角度来看,这一时期之前,由于元前期与日本的关系紧张,元代的中日贸易出现了大量日本商船入元而甚少中国船(元船)赴日的一边倒现象。这似乎也为新安沉船是一条日本商船提供了佐证。 而日本学者森平雅彦的观点则跳出了沉船归属的争论而别有一番天地。他研究后发现,1250年至1350年这一百年间,日中贸易以华人海商为主要担纲者。“当时中日贸易的港口博多甚至有华人海商的社区,贸易船的海员也大量是中国人。”而日本的文献曾记载,有一艘从日本启航到达中国,且船员都是中国人的船,被认为是日本船。 森平雅彦认为,新安沉船很显然是中国制造的帆船,但船上船员的生活器具既有中国人用的平底锅、高丽制造的勺子、日本制造的木屐与象棋盘等生活用品,从中可以看出船员里可能混杂着中国人、韩国人和日本人。由此,他发出这样的感慨:“这个应该是跨国组成的(海商)团队吧,真的能够单纯说它是日本船或是元船(中国船)吗?也许现代的国籍与船籍概念,在当时是不成立的。” 新安沉船, 它为什么装载了这些货物? 铜钱、陶瓷器和紫檀木是新安沉船上装载的最主要的三类货物。而前两者正是元代中日贸易最具代表性的货物。 从新安沉船打捞上来的最多的遗物是铜钱,大概800万枚,重28吨,分为42种品种、62种样式。 林士民早在上世纪90年代就对“宋代明州港铜钱外流日本”进行了研究。对于新安沉船上的铜钱,林士民作过一次不完全的统计,从类别上看,有汉代的“货泉”“五铢”,南唐的“唐国通宝”。北宋的铜钱最多,从宋太祖开宝年间的“宋元通宝”开始到徽宗的“宣和通宝”,大类中占52.4%,品种达148种。南宋从高宗的“建炎通宝”开始到度宗的“成淳元宝”止,占大类的29.6%,品种103种。元代只有武宗的“至大通宝”和“大元通宝”。大类中只占3%,品种仅4种。宋代铜钱占了82%,也就是绝大多数。 当时的日本,为什么会进口中国的铜钱呢?这些铜钱作何用呢?林士民告诉笔者,学界主流的观点是这些铜钱在那时当作硬通货在日本直接流通。 在羽田正主编的《从海洋看历史》中,日本学者这样认为,由于日本平清盛时代热衷于日宋贸易,12世纪末13世纪初,流入日本的宋代铜钱取代了当时日本的绢和布的实物货币,大量渗透进日本的货币经济。13世纪后半期,日本庄园的年贡、杂税、劳役等普遍使用代钱纳,也就是货币支付,但当时日本各地没有发行独自的货币。支撑货币经济的是从中国大量输入的铜钱,又称“渡来钱”。而北宋发行的大量铜钱是主要来源。 元代曾实行币制改革,在至大二年,当时的朝廷曾明令至大通宝、大元通宝与历代钱通用,先朝钱都可以流通。这种规定无疑也影响日本等周边诸国货币的流通,也就是宋代的铜钱成了日本市场上的一般等价物。1341年,日本的将军足利直义派了两条船到中国从事贸易,回去时要缴纳现钱五千贯(500万枚中国铜钱)以建造天龙寺。 “水银”也从《元史》中扒梳出当时中国官贩铜钱的先例:“(至元)十九年(1282),又用耿左丞言,以钞易铜钱,令市舶司以钱易海外金珠货物。”水银认为,将28吨铜钱运往日本,正是新安沉船所承当的公干或官差。 杨古城是宁波老资格的文保者,一直致力于中日文化交流特别是宁波文化对日本影响的研究。在给笔者发来的《明州铜钱铸成日本大佛》一文中,他作了一个大胆推测:中国“渡来钱”在日本的使用不止于用作货币,还用于日本民俗的避邪,特别是熔铸寺庙法器和官府神社供器神像神兽等。其中最著名的例子就是用中国铜钱铸造了奈良大佛和镰仓大佛。 他引用日籍华人汪义正先生的考证结论:宋元时代日本大量进口中国铜钱,主要用于熔铸佛像。原因一是,当时日本不产青铜合金原料的锡,无法自制青铜合金。其二,奈良大佛与镰仓大佛的青铜原料成分比率,与中国的铜钱大致相同。五船新安沉船的铜钱量,即足以熔铸一尊镰仓大佛。 对于新安沉船上的铜钱作为冶铜原料一说,韩国学者李浩官持有相同的观点。这种可能性推断的依据是,新安沉船装运了相当数量的锡铤。而当时货物中装载金属原料,往往是“铜锡并存”。 新安沉船最初被发现,是韩国渔民在海底打捞上6件完整的青瓷器。新安沉船上最有价值的是元代的一万多件瓷器,这批瓷器不仅数量大,质量也高,堪称元瓷中的精品,保存状况还非常完整。这其中绝大多数是龙泉窑的青瓷。 在元代,中国的陶瓷器大量流入日本,这与日本茶文化的普及有关。日本学者森平雅彦认为,1250年到1350年的这一百年中日交流,对日本而言是从文明输入到文化输入的阶段。这里的“文化”是指有限地区人所有的固有的习俗、思考、生活样式、技术等,包括各种日常用品、饮食文化、民间习俗、当地信仰。 “当时中国江南庶民文化,在日本也获得各阶层的普遍接受。从中国传入的饮食被称为唐样之膳。中国的茶文化发展成为日本的茶道文化,庆元来的佛画对日本寺院的佛像和佛像雕刻产生各式各样的影响。中国医学和中国的各种典籍也在这一时段通过海商,传播进入了日本。”森平雅彦甚至认为,被后世人称作日本“传统文化”的茶、水墨画、能、狂言的核心,就是这个时期通过与中国的海域交流而传入的各式各样的要素。而且,这是在贸易船往来的江南,尤其是以沿海的浙江地方为中心展开的“文化”。由此看来,宁波被日本奈良称为“圣地宁波”,毫不为过。 不是中国出产的紫檀木在新安沉船上的出现,似乎令人惊奇。虽然在当时日本人眼里,紫檀木也是三种“唐木”之一。这种用于制作工艺品和建筑材料的木材,生长于印度。在新安沉船上,紫檀木有上千根之多,大多数直径40厘米左右,长2米左右,它们是还带树皮的原木,上面有阿拉伯数字做记号。 但“水银”根据这些木头的外观纹理以及没有显现“十檀九空”的特点分析,认为它们并非紫檀,而可能是用来提取香料或刻制佛像的花梨木之类。“但它们与新安沉船里发现的胡椒、香木一样地来自南洋,则是可以肯定的。” 而林士民告诉笔者,根据洋流和季风的特点,当时从庆元起始的国际航线存在着从庆元经韩国到日本(冲绳)再到菲律宾、广州、庆元的固定航路。这个航路与当时中国连接印度、阿拉伯的南海航路交集在了一起。生长在印度的紫檀木在新安沉船上的出现,象征了当时宁波港广阔的贸易圈。 新安沉船, 它印证了当年庆元港怎样的景象? 从新安沉船透露的历史信息来看,当时的庆元是一个繁荣兴盛的国际化港埠城市。特别是在对日贸易上,它的地位可谓举足轻重。其中的原因涉及宋以来中国海外贸易的市舶司制度和元代与日本的关系。 元代的庆元与广州、泉州一起并列为“三司”,凡是去朝鲜、日本的商舶都由庆元府的市舶司签证才能出洋。 日本学者羽田正认为:“在当时中国完备的市舶司体制上,政府、港埠的管理的权力和贸易管理者和海商互相勾连,成为决定贸易的重要因素。”也就是说,当时的海外贸易,政府与具体负责参与的海商构成了利益共同体。这些都促进了元海外贸易的蓬勃发展。 新安沉船所处的历史时期是在经历了元对日两次战争之后的三四十年之后。此时元朝的版图扩大到欧亚大陆,呈现出广泛的贸易圈。而东亚海上贸易特别是元日贸易,则体现了开放中的封闭性。也就是说,当时元朝对日本的贸易已经适当地进行了开放,但对前来贸易的日本商人还是有所防范。 《元史》记载,1306年四月甲子,“倭商有庆等抵庆元贸易,以金铠甲为献,命江浙行省平章阿老瓦丁等备之。”日本商船入港后,要将船上人员的姓名上报市舶司,所携带武器也要寄存在市舶司仓库,返航时发还。可见,当时的市舶司不仅是个贸易管理机构,也是个准军事的防卫机构。 就是在封闭与开放之间,庆元作为元近乎唯一垄断的对外开放贸易港口,其重要作用自然凸显,庆元成为国际性港市也是理所当然。 “日元之间的贸易港,在元朝是庆元,在日本是博多。所有商船都来往于这两港之间。”日本学者木宫泰彦研究后认为,当时,元输往日本的货物主要是铜钱、香药、瓷器、经卷、书籍、文具、唐画、什器及各种织物。 《至正四明续志》也记载,当时庆元从世界各地进口货物主要分为两大类,如贵重珍宝和金属,称之为“细色”,而一般性的商品如普通的药材、香料、布匹、矿物、木材等称之为“粗色”。而输出的货物主要是农产品和手工业品两大类,瓷器、药材、茶叶、金属器皿。进口货物的品种门类之多令人惊叹,显示了当时中国强大的消费需求。 透过史料记载和日本学者的结论,不难看出,当时输入庆元的大多为资源型货物,而输出的都是高附加值的产品,特别是各类瓷器。庆元港在当时的对日贸易中,应是大宗国际货物的集散地,而且以输出为主。 先进的海运技术与国际化海商团队的存在,也使庆元位列当时国际一流港口城市的行列。新安沉船上装载的货物之所以能在海水中历经600余年而保存得如此完整,一个原因就是它采取了当时先进的“集装箱技术”。韩国学者尹炳武考证后认为,(新安沉船)从庆元装船的货物都是便于搬运的木箱和木桶装运的。“这种木箱并不是一次使用的,多数都有反复使用磨损的痕迹,为了便于货主识别自己的货物,每只木箱上还有用毛笔书写等汉字和编码……而且木箱都是和船舱隔板平行而有序地摆放的。” 当时庆元的国际化景象和城市活力,也可以从当时文人们的诗词中窥见一二。旅居四明的文人张翥在《四明寓居即事》一诗中有“船来蛮贾衣裳怪”的诗句,向人们呈现了一个中外商贾云集、异国风情纷呈的世界。而吴莱的“招徕或外域,贸易从兹乡”更是生动地概括了当时庆元海外贸易的繁荣景象。 除大宗物品外,新安沉船上还有很多个性化的小众物品,如南宋官窑、高丽的青瓷花瓶以及玉毫建盏、铜镜银器、字画塑像等士人雅物。这些物品在庆元市场上应该都可以找到。所谓“鲸波万里如履坦途,杂货瑰宝日陈于庭”,这种港城的豪迈大气,在当时的宁波,应不是虚妄之言吧! 后记 去年夏天在韩国首尔,笔者第一次见识到新安沉船和它运载的货物——当时,韩国国立中央博物馆正推出“新安海底文化财发掘40周年纪念”大型展览。 在特展馆内,笔者见到了整箱整箱保存完好的龙泉窑瓷器,码得齐齐整整的中国各朝各代铜钱,还有难以计数的各类金属器、紫檀木、香料以及工艺品等等,这些都让我震撼不已。 新安船因为沉没而被历史封存,600多年后,它再次出水“复活”,呈现在世人面前。1976年起,韩国考古界组织力量开始打捞。经过十余年考古发掘,其出水文物数量之多、质量之精、品种之丰富震惊世界,也让韩国平添了许多国宝级的文物。 韩国人特地在新安郡所归属的全罗南道光州市新建了一个博物馆,以保存和陈列船上的中国瓷器。散乱的船体复原后,陈列在木浦市一个特别修建的长廊内。 新安沉船与宁波的关联是不言而喻的。在这次特展上,主办方特意把新安沉船的始发港宁波作为重点予以了介绍。浙江博物馆、宁波天一阁博物馆等也借展了许多文物古籍以佐证沉船这个年代,中国对日本的贸易情形和文化的传播。 单凭一次观展,自然难以准确勾连新安沉船与宁波古港的内在关系,破解其中的历史密码。此后一年多时间里,笔者涉猎了许多有关新安沉船的中外研究成果,特别是与宁波当地的专家和文史爱好者有了深入沟通之后,方才渐渐有了写作的力量和思路。 2017年5月14日,国家主席习近平在北京出席了“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式。他在演讲中说,古丝绸之路绵亘万里,延续千年,积淀了以和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢为核心的丝路精神。这是人类文明的宝贵遗产。在阐述开放包容精神时,习近平表示,宁波、泉州、广州、北海、科伦坡、吉达、亚历山大等地的古港,就是记载这段历史的“活化石”。 宁波作为海丝路上古港“活化石”的历史地位,更因新安沉船所蕴含的丰富历史信息得到了淋漓尽致的诠释和佐证。新安沉船以及装载的物品并不是已然作古的“化石”,而是真真切切的现实存在。 宁波古港在历史上的重要地位、宁波在东亚文化交流和融合中的重要作用,这些都是宁波未来打造国际化港口城市,建设东方文明之都所需要的文化自信的重要内容。这也是促使笔者梳理、破解新安沉船所承载的历史信息和密码的主要动力。 本文在写作过程中得到了林士民、杨古城、“水银”等诸位先生的大力帮助,在此深表感谢。本文参考引用了《从海洋看历史》《宁波通史》以及日韩学者关于新安沉船的部分论文资料,在此不一一列举,一并说明。(汤丹文) 本版图片除署名外均由汤丹文拍摄

|