|

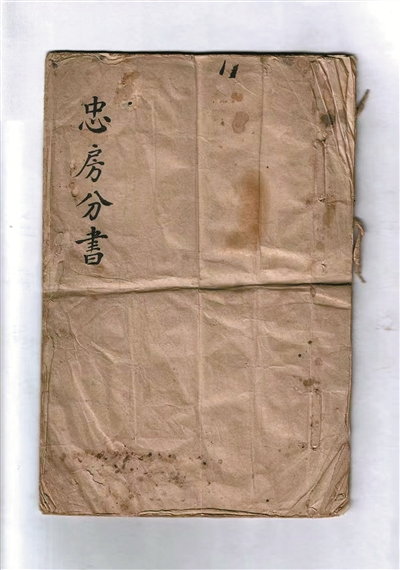

祖传“分书”

|

|

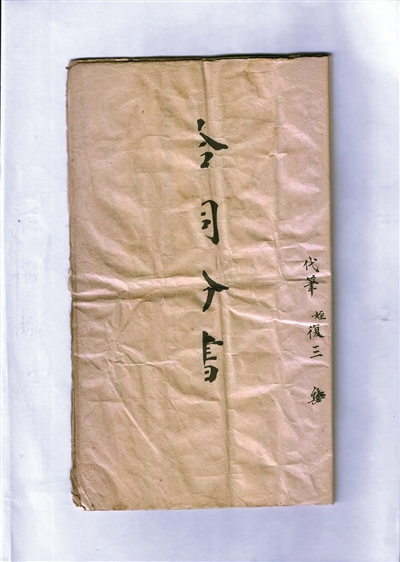

二房分书中留有骑缝“合同分书”,对半字留存,可见这份分书的科学严谨。

|

|

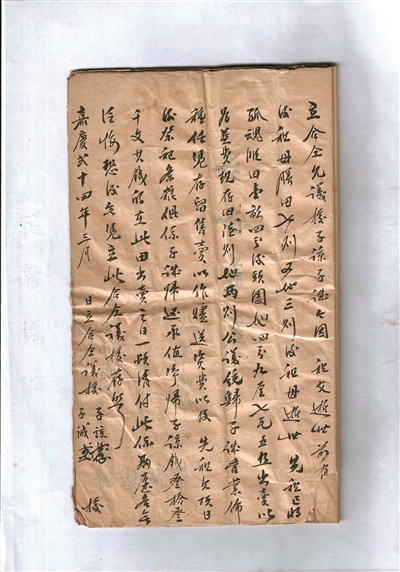

“合同分书”内页,毛笔小楷流畅漂亮。(林亚军 摄)

|

俗语说,“树大分枝,子大分家”。在古代,“分家”很常见,分家时一般要写一份“分家书”,也叫“分单”“阄书”等,里面详细记载了当时普通人家的分家细则。 我国的分家制度起源于大秦,秦孝公三年,也就是公元前359年,商鞅向全社会公布了《分户令》,“民有二男以上不分异者,倍其赋”,意是如果一户人家有两个以上男子不分家的,你们家的赋税就得翻倍,于是,即便大家不愿意也必须分家了,分家的传统从此流传下来。 2000多年来,“家庭分书”成了那些有两个以上儿子结婚成家后必有的一份家庭财产分授法律文书,尤其在农村,更为长期广泛流传。进入二十世纪70年代末,国家实行“独生子女”计划生育政策,每户少有两个儿子的存在,“家庭分书”随之渐渐淡出民间,如今人们对“家庭分书”已感到陌生。 在我老家,保存着一份历史悠久、格式精致的分书,它修于清嘉庆十年(1805年),距今已216年,讲述了我们家族一段情深义重的分家往事。 祖辈家庭和睦 分家状况独特 虽然立分书的时间已经过去了200余年,但我拿到这本文书时,纸张基本无损,字迹清晰。分书采用白色宣纸,毛笔小楷流畅隽秀,直行撰写,文本尺寸为23.5厘米×16厘米,相当于今天的16K纸大小,共11页22面。分书的字里行间真实反映了200年前的分家实况,内容翔实,信息丰富。 从立分书理由,到分授给二房(忠房、恕房)的房屋、田、地、山,到长辈赡养保障等内容,分书均有详细记述。书尾立书年份,各位长辈、众亲见证,听分人(即分到财产的儿子)、代笔人签名、画押。最后在二房分书中留有骑缝“合同分书”,对半字留存,可见这份分书的科学严谨。遗憾的是,现在保存下来的只有我家忠房分书,恕房的一本遗失了,如果两本都在,那就更加完美。 我家祖辈于明嘉靖年间,距今500余年前,从北仑区柴桥街道河头村田洋点(原镇海县海晏乡河头田洋)林氏“大本堂”宗祠族下分支出来,在下田洋建造了二进五间二弄九架大屋,名为“畚斗楼”,独立门户,立祖堂“树德堂”。按宗祠字辈排列至今经历了“信、孟、禄、起、自、上、元、甲、子、中、生、贤、才、以、傅、家”十六代。 立分书人祖荣属“元”字辈,是我的太祖父。他生于清乾隆八年,卒于清嘉庆十四年,育有两子,长子武勳,次子武真。因哥哥祖功无子,他将长子武勳过继给哥哥。不幸的是,武勳30岁英年早逝,抛下12岁独子子谅,后由两位祖父和叔父武真共同扶养成人,一家团结和睦。 清嘉庆十年,23岁的子谅已结婚成家,当时祖荣当家决定分家,将家产、田地等分授给次子武真、大孙子子谅各自独立门户。在分书中,将听分人表述为“侄孙”而不是孙,我想大概是因为长子已过继给兄长,祖荣是考虑兄长的感受吧。 从“家庭分书”的历史看,一般父亲分授给两个或两个以上儿子的居多,分授给儿子和孙子(还是过继给兄长的侄孙)实属罕见,可见我家祖上当时分家时状况之独特。 分授内容详细 表述条理清晰 古代的家庭财产分授,只有儿子拥有平分的权利,女儿是没有资格继承家产的,可以看出古人的“重男轻女”思想之深,女子地位之低。如今男女平等,往往大人的家产子女享有同等的分配权利。在我家的这份分书全文中,也从未提起和女儿有关的事情,也印证了古代的家庭财产分授男女不平等的实情。 古代家庭财产分授时,对“老有所养”考虑周全,会给上代大人保留一定数量的房产、田地等财产,由大人继续支配和使用,作为老年生活保障、祭祀上代祖宗支出、过世丧葬费用等,之后再给下代平分,如因某种原因不能平分的,多得的一房按价用钱物支付给另一房,以作补偿。 这些情况,在我家的这本分书中都有详细表述—— 留有祭祀田3.825亩; 大人的生活费用由二房轮供,又须每年秋收各出早谷500斗,丧葬费用二房均派,另留一块1.45亩的田作为父母墓地; 太祖父当时有继室陈氏因稍年轻,为此另议陈氏膳田6.55125亩,地0.9171亩,作为陈氏的老年生活保障,其后二房均分; 父母老人居住确保小屋二间,后二房均分,因房屋里外有别,恕房得里间要拿出3000文给忠房; …… 上述条文,解决了上代大人老有所养以及后事经济保障,也减轻了下一代的经济负担,避免了不必要的家庭矛盾。 在我太祖父年代,地处农村,出门见山。在具体财产分授中,给我天祖父(忠房)的财产有房屋正房、披库、小屋共7间,田(水稻田)15.75977亩,地(旱地)6.68042亩,山地5.16783亩。按二房同等分授计算,实际房屋至少有16间之多,田近40亩,地14亩,山10亩。可称得上家底丰厚殷实之大户人家了。 在财产分授记载中,分授内容详细,表述条理清晰,房屋坐落四至分明,田、地、山有皇号,面积计算精确,亩以下保留至小数点五位,以分、厘、毫、丝、忽表示,充分证明了古代人办事之严谨。 为确保分书的连续性,在上代大人过世后的清嘉庆二十四年,即公元1819年,将父母保留下来的房屋、田、地财产进行第二次分授,订立补充协议,由子谅、子城堂兄弟二人分授,可能出于当时难以平分,由恕房多得,多得部分支付给忠房三十三千文钱进行补偿,充分体现了平等均分、公平合理的原则。

|