|

白衣寺

|

|

大殿内空旷、静谧

|

|

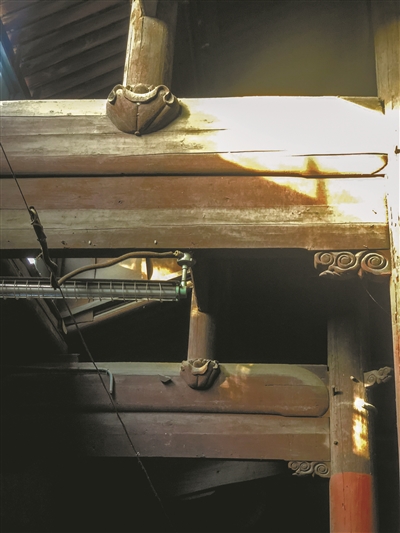

大殿采用抬梁与穿梁相结合的建筑结构

|

|

殿内各童柱下端均刻制“荷叶包头”

|

|

算盘子形柱础石

|

7月23日,正逢大暑节气,天气奇热。得悉孝闻街一带正在进行大规模整治,遂邀请摄影师龚国荣先生前去拍摄位于孝闻街与广仁街交叉口的千年古刹白衣寺现状,又邀得家住附近的耄耋老人、《宁波市志》主编俞福海老先生同往。 对于白衣寺,我是从地方志书和其他典籍的记载中知晓其历史渊源的。白衣寺原称“净土居报仁院”,始建于五代后唐长兴元年(930年),原址在“府治地”(今中山公园一带)。相传北宋节度使钱亿一日忽见廨宇梁上现白光,纹有观音相,乃代以他木,而以梁木刻观音像置寺中,俗号“白衣观音院”。北宋治平元年(1064年)赐“白衣广仁”额。政和年间(1111-1118),时任郡守、著名词人周邦彦曾捐资在寺内建造“青莲阁”。南宋建炎四年(1130年)寺毁于兵火。后屡建屡圮。明洪武三年(1370年)又毁,其址因改建府廨所被占用,遂另拨府治西北“普宁、奉圣”两尼庵废址以建。迄清历经毁建。今存大殿为清光绪十八年(1892年)重建。1924年住持安心头陀募银3万余元重修大殿、方丈殿、东西厢房等。安心头陀曾在寺内创办宁波佛教孤儿院,亲任沙门院长,殚精竭虑安置孤儿,孤儿最多时有200多名。安心头陀为筹募资金曾“五经河汉,三下南洋”,在国内产生了重大影响。高僧弘一法师、虚云长老等都曾莅寺拜访。20世纪50年代,白衣寺被挪用为工厂仓库。 我曾无数次从孝闻街和广仁街的交叉口与白衣寺擦肩而过。但古刹大殿在很长一段时间内被一工厂占为仓库,长年“铁将军管门”。我们几年前组织过一次有200多人参与的“文化之旅”活动,虽经事先联系协调,终因大殿内放置了大量物品,只能在殿墙外观望一番,一直未有机会进入殿内。 此次经过联系,我们从厂区进入,打开仓库铁门,第一次走进白衣寺大殿。大殿内已空无一物,几缕阳光从东侧上檐天窗透入,显得空旷、静谧。大殿为重檐歇山顶全木结构,平面近于方形,五开间,建筑面积在500平方米左右,高度达20米。仔细看来,好几根木柱已明显弯曲——古人因材施工,增加了加工的难度。抬头仰望殿顶,粗大的木椽至今排列整齐,直径在15厘米以上,猜想这大概也是大殿历经百年风雨,至今屹立不倒的一个原因吧。 原大殿的门窗早已无迹可寻,但从桁枋上遗留的门轴痕迹可以看出,正门为六开间,每扇门宽约0.8米。除大殿前檐被改建外,其他主体结构基本完整,尤其是六大块的“大面板”原封不动,更增加了大殿的稳固性。大殿采用抬梁与穿梁相结合的方式,利用加大桁枋、用童柱过渡以减少地面柱头数量,增加实际空间利用率。殿内各柱础石皆为“算盘子”形,制作精良实用,未作花卉雕饰。其中四个金刚柱柱础石单个直径达0.8米,高0.5米。前后梁柱间均遗存精美雀替,殿内各童柱下端均刻制“荷叶包头”,原汁原味,古色古香。殿门进口处上方桁枋一对朱金木雕的“匾托”,高高在上,为殿内遗存的唯一饰金工艺品,可能因“高不可攀”而逃过劫难。“匾托”虽经一百多年风雨沧桑,今天望去仍金光闪烁,风姿绰约。大殿现在的地面均为破损的老水泥地,推测为易作仓库时所浇筑,不知下面的老石板是否犹存。从结构来看,现在大殿四周的围墙也是另加上去的。 走出大殿,回望重檐殿顶,因年久失修而长出了杂树荒草,显得有点凄凉。屋脊处的“鸱吻”已被改建,筒瓦、滴水也有过修换。大殿左右的东西厢房,目前仍为居民所占用。东西厢房随意搭建,杂物遍地,拥挤不堪。不经意间,我们惊喜地发现西厢房山墙上的小块彩绘遗存和墙下一块刻有“外留余地一尺二寸”的“墙界石”,应是白衣寺原物。在东厢房里,我们碰到一位热心住户胡先生,他十分肯定地告诉我们,朝南二楼的一间就是当年弘一大师来白衣寺时居住的房间,这是上辈人告诉他的。 我们相信在这次孝闻街区整治中,一定能拆除违法搭建,恢复白衣寺的古貌古韵,使白衣寺成为历史文化名城中的一道亮丽风景线。

|