|

| 朱慧卿 绘 |

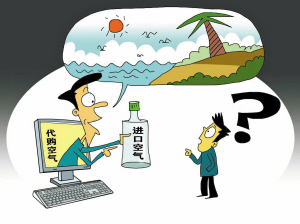

张玉胜 雾霾的频繁出现催生了一个新的商品交易———“卖空气”。记者注意到,标称来自山东威海,甚至从新西兰等地代购而来的空气,在电商网站及微信朋友圈里成为了明码标价的商品。 专家表示,国内这类产品没有类别划分,涉嫌“三无产品”和虚假宣传,建议消费者谨慎购买。 11月29日 《北京青年报》 空气乃大自然所赐,当属人类赖以生存且“免费共享”的无价资源。如今却被堂而皇之地摆入了电商的货架,成为明码标价的“卖品”,甚至不乏外国的空气比中国“鲜”的“进口货”。这并非只是一笑了之的黑色幽默。遏制“卖空气”的奇葩怪象,不能止于严查“三无”和“谨慎购买”,更需从源头强势治污。 很多年以前央视曾播放过一则公益性广告:“当大家面对地球上最后一瓶洁净空气的时候,它真的是无价的。”随着“卖空气”这桩“新生意”行当的出现,其仿佛如预言般地得以在现实中应验。今年初春,粤北的连山县农民“突发奇想”,将用塑料袋装起的空气,连同当地的冬菇、春笋等山货一起售卖。面对“小袋10元大袋30元”的标价,游客们或一笑而过,或随便看看,或掏出手机与空气玩自拍,也有的当真掏钱买几袋回去城市,完全是一副轻松惬意的“好奇”心态。 如果说山区农民的“卖空气”举动不过是逗趣卖萌,抑或是意在引人眼球和招徕游客的旅游推介,那么,电商网站标价不菲的“卖空气”就显得煞有介事和恶意炒作,当不无借雾霾生财的利欲熏心,甚至将其解读为趁“霾”打劫也并不为过。且不说“卖空气”敛财原本就是悖逆公共道德无良行为,在没有明确国家标准语境下的空气产品售卖,压根就是不被允许的非法商业行为,其不敢标注商品名称、厂名厂址和使用有效期的产品,更是国家明令取缔的“三无产品”,其缺乏行政许可和毫无科学根据的营销广告,当属涉嫌忽悠消费者的虚假宣传。工商行政管理部门理当出手治理,严查严处。 不过,人们也不能不正视其背后隐喻环境污染严重的严峻现实。当天蓝、地绿、水清不再、自由呼吸新鲜空气成为生活奢侈时,“卖空气”又有何奇怪?高价“卖空气”无疑也是从另一个侧面警示社会。与其劳神费力地查“三无”和提醒“勿购买”,不如痛下狠手的治污保洁。这才是釜底抽薪的源头治理。 “惟江上之清风,与山间之明月。耳得之而为声,目遇之而成色。取之无禁,用之不竭,是造物者之无尽藏也,而吾与子之所共适。”别让大文豪苏轼为我们描绘的“清风明月”成为永远难以修复的“昨日”,更莫让“有偿空气”成为吾辈愧对苍天的遗憾与耻辱。

|