|

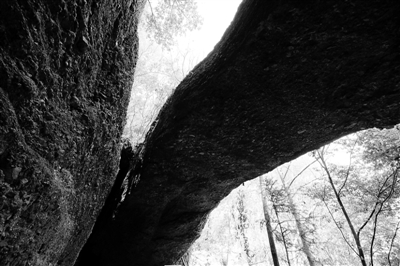

天生桥 |

|

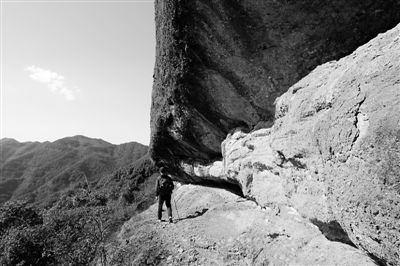

丹霞巨岩 |

|

一线天 |

那天,在奉化溪口镇附近的花尖山,拍完天生桥之后,如果不是偶遇三个驴友,我就打算退出换个地方去拍东西了。正因为凑巧遇到他们,得知“前面风景更好”,就临时决定结伴而行了。 于是,这一趟计划外的山间探奇之旅开始了,一天之内欣赏了天生桥、上仙洞、一线天等当地有名的丹霞地貌景观。虽说爬山很辛苦,吃的东西又没带够,但还是觉得很值得。 石梁飞架半山腰 溪口大岙村的“天生桥”很有名,几年前,奉化的中草药达人邬坤乾老师就带我去过。今年,由于我想寻访、考察一下宁波的一些典型地貌,因此忽然又想到了这个地方,决定再去一趟。2月21日,我开车来到大岙村,才发现这个村庄已经拆迁了,取而代之的是一个工地。穿过工地,来到武岭水库边。 水库水位比较低,露出了大片的基岩,这些岩石以褐色的砂砾岩为主。水库左侧有条幽静的小路,沿着这条路走几百米,就看到上山的台阶。台阶边上有座小庙,名曰“石桥龙亭”。再往上走没多久,便到了半山腰,迎面先看到一块大岩壁,岩壁下是茂盛的蕨类植物。跟前几年不同的是,岩壁下多了一条可以上山的小路。 这块岩壁正是“天生桥”的南侧基座。所谓“天生桥”,其实就是凌空飞架的石梁。走到石梁下方,仰头一看,但见“桥体”宽约2米,长度在10米左右,由南至北跨过头顶。可以看到,构成“桥体”的岩石也是碎石状的砂砾岩,简直担心上面会落下石子来砸在头上。石梁的左侧与山体有一定的间隔,其中最窄处只有几十厘米,当中还卡着一块石头,最宽处应该不到2米。 当初我第一次来这里的时候,为了到“桥面”上方一看究竟,是从石梁南侧基座与山体的空隙处往上攀爬的。当然现在不用如此费力了,可以沿着岩壁旁的斜坡小道轻松走到石梁顶部。站在数米高的石梁之上,小心翼翼往下看,不禁觉得有点心惊胆战。在石梁的正中间,可以清楚地看到一旁山体上有水流的痕迹,显然上游是小溪。如果是在大雨后,想必这里可以看到一道小型瀑布。也正是由于无数年来水流的冲刷,再加上重力的崩塌作用,部分砂砾岩脱落,才慢慢形成了一座石桥。 在宁波,我还见过另外两个地方的“天生桥”。一是在鄞江镇晴江岸附近的古道上,那座“天生桥”也属于丹霞地貌,小溪穿过“桥”下流入章溪,但由于“桥”实在太小,而且与古道齐平,因此大家往往走过而不觉。另外一座,位于奉化西坞街道石桥村附近山里,据宁波博物学家林海伦老师考察,该处石桥不属于丹霞地貌,而是因地质断裂形成的。不管怎么说,宁波境内最像桥的石梁,恐怕就武岭水库旁这一处了。 翻山来到“上仙洞” 那日,离开“天生桥”,见还有通往山顶的小路,忍不住心生好奇,决定再往上走一小段看看。没走多远,就看到目前处在断流状态的小溪的上游有个狭长的石穴,长十几米,进深一米多,人可以钻到下面去。如果很多很多年以后,这个石穴的另一侧也被水流冲刷成了缝隙,那么就是另一座石桥形成了。 正当我窝在石穴里观察的时候,忽听外面有人说:“咦,这里有人在拍照呢!”我钻了出来,见到三个小伙子,都是一身驴友打扮。他们问我:你在拍什么呀?我说,是在拍丹霞地貌的洞穴景观。他们都笑了,说,要不,跟他们一起走吧,前面有更壮观的石洞与悬崖,还有一线天,很好看呢!我一听,非常心动,忘了自己随身只带了400多毫升水,以及一块面包,就跟着一起走了。 山中全是杂木林,幸好是冬季,叶子都落光了,还比较好走。没多远,前方左侧出现一块状如悬崖的巨岩,石缝中长满植物,很有沧桑感。再往前走,就没有了路。一个小伙子指着身边的大石头说,得爬上去,才有路。于是,我们手足并用,互相帮助,奋力爬了上去,终于来到了山脊线上。此处没有明显的路,但驴友的手机上有前行的轨迹图,我们可以跟着导航走。然而,导航还是出了偏差,我们先往下走,然后又爬陡坡往上走,费了九牛二虎之力,才回到了山路上。 此时已经翻过小山,走着走着,望见远处有一排巨岩,我越看越觉得眼熟,忽然大叫一声:“我以前来过这里!这山下应该是岭下村!”同行的驴友说,是啊,以前是岭下村,不过现在已经变成工地了,正在建别墅。我感叹了一声,说,下面有个“下仙洞”,那我们前方应该是“上仙洞”。 没走多久,就听到前面一片欢声笑语。走近一看,那里果然是“上仙洞”。五六年前的春天,我为了拍野花,曾从岭下村一路往上走,来过这里。这是一个位于山顶的巨崖,崖下有长二三十米、进深数米的石洞,里面十分宽敞。多年前,这里曾有房屋,不过现在早已倒塌,只留几堵破墙,而石洞里的灶头倒是至今犹存。因此,有人曾打趣说,以前这里是“山顶洞人”住的地方。 不过,这次重来,眼前的景象还是让我有点吃惊:没想到这里有这么多人!而且,崖下桌椅俱全,这些驴友围着桌子在吃午饭呢!他们看见我们走来,就热情地大声招呼:“来,一起吃!来的都是客嘛!”我们笑着谢绝了,进入石洞,在石桌旁的石凳上坐了下来,也开始吃干粮。 巨岩耸峙“一线天” 食毕,继续前行。我不认识路,跟着三个小伙子在树林里的小径中兜兜转转。这里的岔路很多,如果没有他们带路,我肯定会迷失方向。 走着走着,忽听驴友一声喊,到了!我问,什么到了? 他们说,到一线天了! 我一阵激动,忘了疲劳,一溜小跑冲到前面。一看,果然,前面有两座高度有二三十米的巨崖。它们贴得很近,入口处稍宽,尚有两三米,但越往里面走就越狭窄,最后宽度不足半米,人只能侧身而过,然后就到底了。此时仰头望天,果然只见到一线蓝天,而我自己仿佛成了“井底之蛙”。 退出来后,我们在周边看了看,只见全是红褐色的砂质巨岩。再往前,则眼前豁然开朗,原来我们处在接近山顶的巨石的横向凹槽里,往下,就是令人胆寒的陡崖,而正前方则一览无余,是起伏的山峰——这些山峰正是海曙龙观乡与奉化溪口镇的分界处,龙溪隧道从下面穿过。 我站在上面,不由得啧啧赞叹。良久,才依依不舍走了下来,跟着驴友往下走。下山的路很不好走,非常陡,而且很滑,我们经常得抓住树干,才能免于滑倒,得以慢慢走下去。又经过了多处悬崖与巨石,也歇息了数回,才算走到了山下的别墅工地。当天,气温超过20℃,相当热。而此时,我的水已快喝完了,只剩下最后一口舍不得喝,整个人真的是又渴又饿。我们穿过别墅区,再翻过一个小山包,终于望见了原大岙村的那片工地,离停车处已不远了。 哎,才几年不见,尽管山上的巨石风貌不改,而山下的幽静小山村却已不见踪影。巨石若有灵,目睹这一切,想必也会有跟我一样的感慨吧! 张海华 文/摄

|