|

龚鑫(左一) |

|

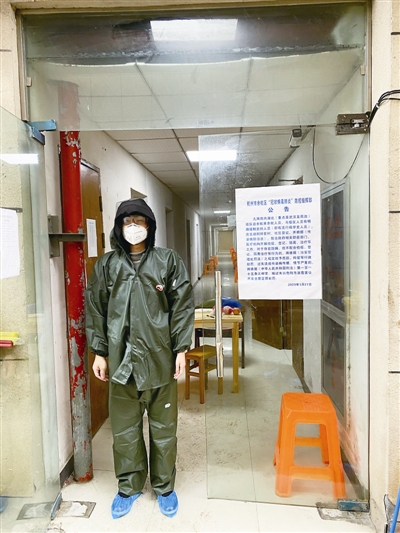

孙林灏 |

|

桑洁婷 |

2020年,95后的他们与一场风暴不期而遇,这群年轻人毫不犹豫,从未彷徨,只想为战疫“做点什么”,用稚嫩的肩膀扛起生命的重量。 守望相助,共战疫情。有人宅在家中,以所学专长,“硬核”科普提高人们的精神“免疫力”;更有人走出家门,选择逆行抗疫,青春正好的95后用自己看似微小的力量传递着爱和光芒。 □记者 李臻 王冬晓 通讯员 王轶群 崔雨 向娴华 擦干妈妈的眼泪 他在隔离区当志愿者 “早上好,您现在身体怎么样?有什么情况一定要第一时间跟我们说……”宁波财经学院16网络1班的孙林灏穿着厚重的防护服,挨个叩响隔离区的房门。 这个位于杭州市余杭区的隔离区,共有20多个隔离人员。“第一次参加隔离区志愿者工作,说不怕是假的,但能加入这个行列当中,我觉得很荣幸。”孙林灏说,隔离区的工作是24小时轮班倒,他大多数是白班,时间是上午8点半到下午4点半。工作内容是看护隔离人员,帮助医护团队进行每日的健康检查。 工作期间,孙林灏需要全副武装,防护服、口罩、护目镜、手套、鞋套一个都不能少,“穿着羽绒服塞在防护服里,N95的口罩密闭性又很好,我真切感受到什么叫‘憋屈’,就像被裹起来的粽子一样,连走路都不方便。”孙林灏说。 除了每日的例行健康检查,孙林灏还要时刻关心隔离人员的心理状况。“没事就陪他们聊聊天,问他们有什么生活上的需要之类。有些隔离人员心理负担比较重,我们志愿者就要用心开导他们,这也是我们在这里的价值所在。” 孙林灏也碰到过几次比较棘手的情况。有一位隔离人员情绪一直不稳定,拒绝身体检查,拒绝戴口罩。“这种情况只能将心比心。”孙林灏和志愿者轮番对该隔离人员进行安抚,直到他情绪稳定,愿意配合工作,“我们需要站在他们的角度,只有了解他们在忧虑什么,才能更好地消除他们内心的不安。” 下了班,孙林灏也不能回家,因为看护工作的特殊性,他吃住都在隔离区。“有时候挺想爸妈的,我报名的时候他们都很支持我,我走的那天抱了一下我爸妈,我妈没忍住掉了几滴眼泪,我跟她说,又不是上前线,要相信我,没事的。”孙林灏说,在这关键时刻,正是我们年轻人挺身而出的时候,不能退缩,不能畏惧! 一封鉴定意见书背后的暖人故事 近日,一封特殊的鉴定意见出现在宁波卫生职业技术学院。 鉴定意见中写道:“自新冠肺炎疫情防控工作开展以来,桑洁婷同志第一时间报名加入了本街道三华村的志愿者队伍,跟随村干部一起做好防疫宣传资料发放、入户走访登记、居家隔离对象上门服务、村级卡点站岗等工作,主动放弃休息时间,不怕苦、不怕累,展现了当代大学生的良好精神风貌……” 原来鉴定意见中表扬的桑洁婷是该校护理学院2018级护理专业17班同学,家住浙江省绍兴市上虞区崧厦街道三华村,这份鉴定意见正是崧厦街道出具的,对她在疫情防控志愿服务的表现予以高度评价。 时间回溯到一个月前,1月30日,桑洁婷带领表妹桑圣婷向社区报名参加防控志愿者工作。从上午7点到下午5点,她们发放宣传册、入户走访登记、上门测体温、卡点站岗……哪里有需要,哪里就有她们的身影。 因为所学专业,桑洁婷对如何选择口罩、区分口罩正反面、保证口罩佩戴的密封性等防护知识,驾轻就熟,她细致耐心地将这些知识科普给大家。“我读的是护理专业,这个时候更应该站出来,帮助大家。特别是村里的老年人,他们本身抵抗力较弱,错误戴口罩会增加患病风险。”桑洁婷说。 在工作中,两姐妹发现工作人员缺少防护用品,有时候口罩都供应不上。她们就把压岁钱捐了出来,每人5000元共1万元,委托村委采购防护物资。次日中午11点,爱心防护用品便送到了崧厦街道办事处。 日前,上虞区各乡镇街道党组织对“双战”中表现突出、组织关系又不在上虞的入党申请人、入党积极分子、预备党员21人,向其所在党组织发送鉴定意见。据悉,桑洁婷的事迹先后被“学习强国”浙江学习平台等媒体平台报道,她也是上虞区第一个拿到特殊鉴定意见的在校大学生入党积极分子。 “非常感动,我做的一切都是应该的,我会继续努力。” 桑洁婷说。 在定点医院开摆渡车,他一夜之间长大了 宁波华美医院是宁波收治新冠肺炎确诊病人的定点医院之一,附近居民从这里经过都要绕道走。不过,宁波财经学院18工商Z1班的95后同学茅作东自告奋勇做志愿者。 他的工作就是开着白色观光电瓶车,在医院4号楼与8号楼之间转送发热门诊病人。 因为接触的发热病人中,有新冠肺炎的潜在患者,这个工作风险系数不低。“每次都要花十分钟将自己全副武装起来,接送完一名病人车子就要消毒一次,这么下来其实还挺安全的。”茅作东用轻松的心态来面对。 工作中,有一位病人给茅作东留下了深刻的印象。病人觉得自己感染了新冠肺炎,情绪崩溃,号啕大哭,茅作东和医生一起安抚他,劝说他冷静下来先做检查。“万幸的是,检查结果一切正常,这让我感触很深,在死亡的威胁面前,很多人都是脆弱的。接了这个工作,也更让我觉得生命的可贵,要让每一天都过得有意义。”茅作东每天会遇到形形色色的病人,这也让他头一次真切地感受到人生百味。 为了避免病人之间的交叉感染,接送车规定每次只接送一名患者,一天下来至少要跑五六十个来回。“我们义务驾驶员四人轮流值班,一个人只需要工作4个多小时,这与门诊医生比起来,完全不算什么。”茅作东说。 为了家人安全,茅作东和志愿者们与医生一同安排在隔离酒店居住,虽然身上的消毒水味挥之不散,留在脸上的压痕清晰可见,但这个95后大男孩已经受住了考验。 牢记“一家不圆万家圆”,他勇敢站在防疫第一线 寒风凛冽,杭州市萧山区临浦高速出口处,一群身着蓝色雨衣的志愿者坚守在卡点,对来往的车辆和人员登记、测温。这群志愿者中,来自浙江万里学院软件工程专业的龚鑫,是一名退伍军人,除夕夜他就报名参加了志愿者活动。 “其实在疫情刚发生的时候,我就在想着自己能不能为疫情防控工作出一份力了。”龚鑫说,除夕那天得知他弟弟所在的公司正在组织疫情防控的志愿者活动,自己立即报了名。 起先,家里的长辈不赞成龚鑫当志愿者,“这次病毒真的很危险,别人都躲着,你自己还往上冲。”但龚鑫想起了自己入伍第一年的春节,那时他刚下连队,春节难免想家,指导员鼓励他和其他战友说:“一家不圆万家圆。” “一家不圆万家圆!”如今,这句话再次在龚鑫的脑海中出现,即使不吃不喝连续守卡6小时,即使入伍的时候膝盖受过伤,站立久了双腿会酸痛,他也毫无怨言。他经常贴心地让年纪稍长的志愿者去一旁休息,自己默默地多完成一些工作。

|